[동영상 중계]경상도 특유의 사투리로 풍년가를 부르는 "예천통명농요"(국가무형문화재84-2호)

기획:문화재방송 / 취재. 촬영. 편집:문화재사랑

예천 통명농요는 경북 예천군 예천읍 통명리의 농민들이 매년 모심기를 할 때 힘겨운 노동으로 인한 고달픔을 해소하기 위하여

부르는 농요이며 조선 중기에 시작된 것으로 추정됩니다.

모심기할 때 부르는 <아부레이수나>와 모를 다 심고 논에서 나오면서 부르는 <도움소소리>논을 맬 때 부르는 <애벌매기소리>와 <상사듸여>, 그리고 논을 다 매고 나오면서 부르는 <방애소리>,<에이용소리> 또 논매기를 마치고 집으로 돌아오면서 부르는 <봉헤이>로 이루어져 있습니다. 또한 부녀자들이 부르는 <삼삼기노래>,<베틀노래>,<도해따기>등이 있습니다.

모심기소리나 논매기소리가 모두 느리고, 길게 빼는 음을 많이 쓰고, 노래를 메기고 받을 때에 앞소리의 끝과 뒷소리의 앞을 부분적으로 겹치게 불러 이중창적인 효과를 내는 점은 예천 통명농요의 특징입니다.^^

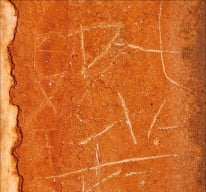

블로그 대문/1500여 년 전에 새긴 명문 발견

모래시계 모양 다섯 오(五)

울진 성류굴(천연기념물 제155호)에서 신라 제 24대 임금 진흥왕(재위 540∼576)이 560년에

다녀갔다는 명문이 나왔다. 진흥왕은 북한산과 마운령, 황초령에 순수비를 남긴 것으로 유명하다.

울주군은 심현용 박사와 이용현 박사가 함께 판독한 "庚辰六月日(경진육월일)/ 柵作익<木+益>

父飽(책작익부포)/ 女二交右伸(여이교우신)/ 眞興(진흥)/ 王擧(왕거)/ 世益者五十人

(세익자오십인)"라는 성류굴 명문을 공개했다.

이 명문은 지난 3월 신라시대 문자자료가 무더기로 확인된 제8광장에서 발견됐다.

명문은 세로 6행으로 1행에 5자, 2행 5자, 3행 5자, 4행 2자, 5행 2자, 6행 6자로 모두

25자를 새겼다. 글자 크기는 가로 7∼8㎝, 세로 7∼12㎝ 정도인데, '眞興王擧'(진흥왕거)라는

네 글자는 다른 글씨보다 유독 크게 써서 강조했다.

문구는 "경진년(560, 진흥왕 21년) 6월 ○일, 잔교를 만들고 뱃사공을 배불러 먹였다./

여자 둘이 교대로 보좌하며 펼쳤다./ 진흥왕이 다녀가셨다(행차하셨다). 세상에 도움이 된

이(보좌한 이)가 50인이었다"로 해석된다고 울진군은 설명했다.

잔교(棧橋)란 부두에서 선박에 닿을 수 있도록 해 놓은 다리 모양 구조물을 말한다.

이를 통해 화물을 싣거나 부리고 선객이 오르내린다.

조사단은 "이를 통해 경진년, 즉 560년(신라 진흥왕 21) 6월에 진흥왕이 울진 성류굴에 행차하여

다녀간 사실을 확인했다"며 "진흥왕의 이동에는 선박이 활용됐고, 행차에는 50인이 보좌했으며,

행차와 관련하여 동굴 내부를 잇는 잔교가 설치됐음을 알 수 있게 되었다"고 설명했다.

이런 사실은 삼국사기를 비롯한 기존 문헌에는 보이지 않던 것으로 신라사를 새롭게 구성하고

울진 성류굴의 역사적 위상을 밝힐 중요한 자료로 평가된다고 울진군은 평가했다.

또 명문 중 하나는 ‘정원십사년 무인팔월이십오일 범렴행(貞元十四年 戊寅八月卄五日 梵廉行)’으로,

정원 14년 8월 25일에 승려 범렴이 다녀갔다는 뜻이다. 정원(貞元)은 중국 당나라 황제

덕종(재위 779~805)이 785년부터 사용한 연호다. 이 명문 주변엔 화랑 이름으로 추정되는

‘공랑(共郞)’ ‘임랑(林郞)’과 소를 뜻하는 글자 ‘우(牛)’도 있었다. 문화재청 관계자는 “성류굴이

신라시대 화랑이나 승려들이 찾아오는 유명한 명승지로, 수련 장소로도 활용했음을 알 수 있다”며

동물 이름에 대해서는 “화랑들이 동굴에서 의례를 치렀을 가능성이 있다”고 말했다

============================================================

◀선조들의 숨결어린 문화재

"문화재를 사랑하는 마음은 애국심입니다"