[문화유산 답사기]우리 민족의 아픔이 고스란히 깃든 곳, 서대문형무소

우리 민족의 아픔이 고스란히 깃든 곳, 서대문형무소

의미 있는 현장의 이야기를 풀어보는 '특별한 흔적들'은 삼일절을 기념하며,

우리나라를 위해 싸웠던 사람들의 아픔이 담긴 서대문형무소를 다뤘다.

입력 : 2017.03.01 07:00

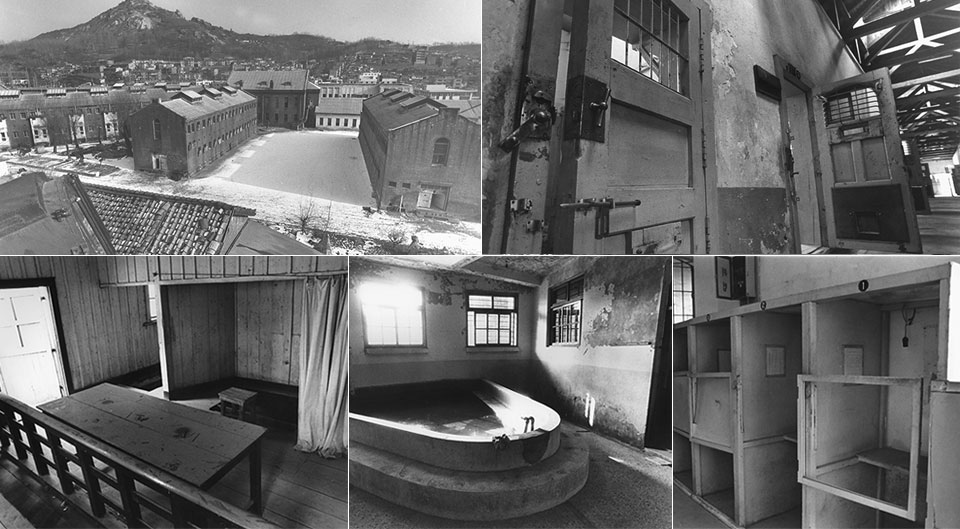

서울 서대문구 통일로 251(당시, 서울 서대문구 현저동 101번지)에는 일제시대 때 만들어진 감옥인 '서대문형무소(현재, 서대문형무소 역사관)'가 있다. 이곳은 을사늑약 이후, 일제가 대한민국 국권 침탈을 시작하면서 만든 시설로, 1908년 경성감옥으로 만들어 1912년 서대문감옥으로 이름을 바꾸었다. 이후, 1923년 서대문형무소, 1946년 경성형무소, 1950년 서울형무소, 1961년 서울교도소 등의 명칭을 거쳐 1967년 서울구치소로 개칭되었고, 1987년 서울구치소가 경기도 의왕시로 이전한 후 1998년 사적(史蹟) 제324호로 지정되었다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기

1919년에는 3·1운동으로 인해 수감자가 폭발적으로 증가했다. 당시 시위관련자 1,600여 명을 포함해 3,000여 명이 수용되었다. 특히 한용운(1879∼1944), 유관순(1902∼1920) 등이 독립선언과 독립 만세운동으로 인해 이곳에서 옥고를 치른 것은 잘 알려져있다. 이 밖에도 일제강점기에 양한묵·강우규·안창호·여운형 등 수많은 독립운동가들이 수감되었다. 문서로 확인된 것만으로 독립운동가 165명이 숨졌으며, 유관순 열사도 이곳에서 생을 마감했다.

독립운동가들을 가두고 갖은 핍박과 고문, 사형까지…

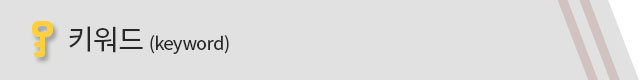

일제는 표면적으로는 재소자에 대해 정해진 작업, 정량의 식료품 배급, 교육과 운동에 대한 교정 규정을 가졌다. 그러나 실제로 형무소에 투옥된 독립운동가에게는 형기가 확정되기 전부터 온갖 취조와 고문이 자행되었다. 또한 옥사 내에는 겨울철에 난방이 되지 않아 동상을 입는 경우가 다반사였으며 동사(凍死)하는 일도 빈번했다. 여름철에는 각종 전염병으로 병사자가 속출하는 등 수감된 독립운동가들의 형편은 처참했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기오늘날 서대문형무소 역사관에 가보면, 일제의 잔혹한 고문 흔적, 사형장 등이 그대로 보존돼 있어 당시의 끔찍했던 상황을 짐작하게 한다. 사람을 거꾸로 매달아 고춧가루 탄 물을 콧속으로 넣었던 물 고문실, 손톱 밑을 날카로운 금속으로 찔렀던 손톱 밑 찌르기 고문 현장 등이 재현돼 있다.

1945년 해방 이후에는 정치·사회문제로 관련하여 간첩 및 사상범이 많이 투옥되었다. 특히 운동권학생과 재야인사 등이 투옥되어 민주화운동의 성지(聖地)로 이해되기도 한다.

역사공원으로 조성돼, 독립운동가 기리는 교육현장으로

이곳은 대한민국 근·현대사의 흐름을 보여주는 곳이다. 1945년 해방 때까지 국권을 찾기 위해 싸운 독립운동가와 1970년대 민주화 인사가 수감되는 등 굴곡을 안고 있는 역사의 현장이다.

이미지 크게보기

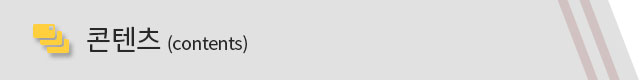

이미지 크게보기서울시는 이곳을 민족의 수난과 독립운동의 역사교육 현장으로 부각시키기 위해 구한말의 독립관을 복원하고, 공원을 조성하여 1992년 '서대문독립공원'으로 개원했다. 1998년에는 역사관을 개원하여 옥사와 사형장, 망루와 시구문 등을 원형대로 복원했다. 역사관은 지하 옥사와 감시탑, 고문실, 사형장, 옥사 7개 동, 역사전시관 등으로 구성돼 독립정신과 자유·평화 정신을 기리는 교육의 현장으로 운영되고 있다.

서대문독립공원과 역사관을 방문하면 일제강점기 때 지어진 옥사와 작업장과 함께 전시관 등을 둘러 볼 수 있다. 3·1운동 때 유관순 열사가 갇혔던 지하 여자감옥, 강우규 의사가 처형당한 사형장, 김구·안창호·여운형·한용운 등의 많은 독립운동가들이 투옥되었던 1평 남짓한 좁은 감옥들이 남아있다. 서대문형무소의 붉은 벽돌담은 영화나 드라마에도 자주 등장하는 명소다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기과거, 일본은 식민 지배와 함께 제암리 학살, 731부대 생체 실험, 도쿄 한인 대학살 등 수많은 잔학 행위를 저질렀다. 그러나 지금까지 드러난 역사적 사실에도 일본 정부와 일부 우익 세력은 과거사를 부정하고 있다. 한국이 일제의 불의에 항거했던 3·1 운동을 기념하고 있는데도 이를 무시하고, 오히려 독도가 일본 땅이라는 등의 역사 왜곡을 일삼고 있다.

일제강점기(日帝强占期)

1910년 8월 국권피탈로 대한제국이 멸망한 이후부터 8·15광복에 이르기까지 일제강점(强占)하에 식민통치를 당한 35년간(1910∼1945)의 시기. 우리 민족의 역사상 단 한번 있었던 민족의 정통성과 역사의 단절의 시기였다.

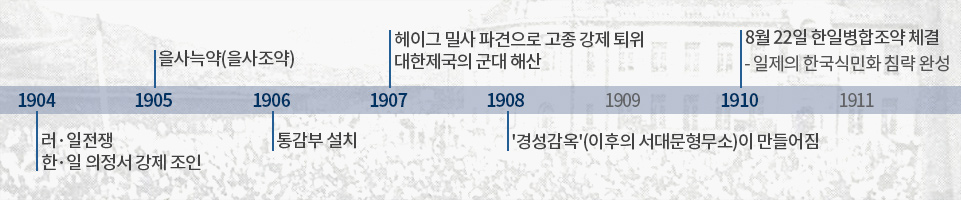

1904년 2월, 러시아와 전쟁중이던 일본은 한국 정부를 강압하여 한일의정서(韓日議定書)를 성립시키고 내정간섭의 발판을 만들었다. 1905년에는 '을사늑약'을 강제 체결하였고, 이에 따라 1906년 2월 통감부를 설치하고 이른바 '보호정치'를 펴 외교권을 대행하는 등 실질적인 지배에 들어갔다.

이어 1907년 7월에는 헤이그특사사건을 구실로 고종황제를 강제 퇴위시켰다. 또한, 정미 7조약을 강제하여 통감이 입법·사법·행정 전반에 걸친 통치권을 쥐도록 했으며, 한국인 대신(大臣) 밑에 실권을 장악하게 하는 일본인 차관을 두는 차관정치를 실현했다. 또한 '한국 사법 및 감옥사무위탁에 관한 각서'를 통해 한국의 사법권을 탈취했으며, 이어 한국군대를 해산하였고, 한·일 경찰관을 통합해 한국 경찰관을 일본 관헌의 지휘감독하에 두었다. 마지막 단계로 1910년 8월 22일 합병조약 체결을 강행함으로써 일제의 한국식민화 침략은 완성되었다.

여기에는 한국위정자들의 무능과 친일파 이완용을 필두로 한 친일 내각, 이용구·송병준 등으로 대표되는 일진회(一進會) 등 매국노들의 반역행위도 큰 몫을 했고, 미국·영국 등 열강국들의 묵인도 일본에게 도움을 주었다. 일본은 한국 병합을 달성한 뒤, 통감부를 폐지하고 보다 강력한 통치기구인 조선총독부를 설치해 본격적인 지배를 강행했다. 조선총독부의 한반도 지배는 시대에 따라 다소 정책의 변동이 있었으나, 일관된 정책은 효율적인 식민지배를 위한 탄압, 영구예속화를 위한 고유성(固有性) 말살 및 우민화(愚民化), 철저한 경제적 수탈 등이었다. 일제강점기 35년은 제1기 무단통치 시기(1910∼1919), 제2기 문화통치(민족분열통치) 시기(1919∼1931), 제3기 민족말살통치(병참기지화 및 전시동원) 시기(1931∼1945)의 3시기로 구분된다.

을사늑약(乙巳勒約)

1905년, 일본이 대한 제국의 외교권을 박탈하기 위해 강제로 체결한 조약.

러시아와 일본 사이의 포츠머스 조약, 일본과 미국 사이의 가쓰라 태프트 밀약, 일본과 영국 사이의 제2차 영 · 일 동맹 등으로 일본은 조선 지배를 국제적으로 인정받았다. 1905년 일본 전권 대사 이토 히로부미는 군대를 동원하여 을사늑약 인준을 강요했다. 참정대신 한규설, 탁지부대신 민영기, 법무대신 이하영은 조약 체결을 반대했다. 그러나 학부대신 이완용, 군부대신 이근택, 내부대신 이지용, 외무대신 박제순, 농상공부대신 권중현 등은 조약 체결에 찬성하여, 이들을 '을사5적'이라고 한다. 조약의 체결로 일본은 대한 제국의 정치·외교권을 행사하기 위해 통감부를 설치했고, 초대 통감에 이토 히로부미가 임명되었다.

조선총독부

1910년 경술국치으로부터 1945년의 광복까지 35년간

우리나라를 지배했던 일본의 통치기관.

1910년 8월 29일 경술국치를 단행한 일본은 이로부터 대한제국을 '조선'이라 개칭하고, 종래의 통감부를 폐지했다. 칙령 제319호로 보다 강력한 통치기관으로서 조선총독부 설치령을 공포한 데 이어, 그해 9월 30일에는 총독부 관제 및 소속관서 관제를 공포하고 10월 1일부터 이를 실시했다. 일본 왕의 직속으로서 조선을 통괄하는 조선 총독은 육·해군 대장으로 선임하고, 위임받은 범위 안에서 육·해군의 통솔과 조선방위를 담당했다. 또 모든 정무를 통괄하여 내각총리대신을 거쳐 일왕에게 재가를 받을 권한을 가지고 있었다.

초대 총독으로는 앞서 통감으로서 경술국치를 성립시켰던 육군 대장 데라우치(寺內正毅)가 취임해 동화정책을 시정방침의 기본으로 삼고, 민생의 생활개선·식산흥업의 진흥을 내세웠다. 이를 위해 먼저 치안 확보를 제일의 과제로 삼고 강력한 무단정치로 한민족을 탄압했다.

1918년 7월부터 경복궁 구내에 새 총독부 청사를 짓기 시작하여 1926년 10월에 대리석 건물의 청사를 완공했다. 일제의 제2차 세계대전의 패전 때까지 역사상 유례를 찾기 어려운 탄압과 착취·민족말살 정책의 수행기관으로 존속하다가 1945년 8월 15일 일제의 항복과 함께 해체되었다.

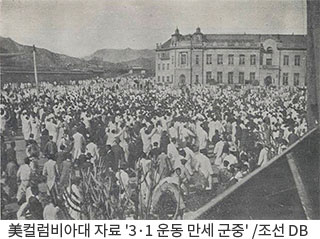

3·1운동

1919년 3월 1일을 기점으로 일본의 식민지 지배에 대한 저항으로

전 민족이 일어난 항일 독립운동이자 일제 강점기에 나타난

최대 규모의 민족운동.

3·1운동은 일제의 폭압적인 식민지 지배에 대한 민족의 저항으로 일어났다. 수개월 동안 지속되었으며 도시 등 교통이 발달한 곳을 중심으로 시작되어 농촌 등지로 전파되며 전국적인 규모로 확산되었다. 그리고 갈수록 참여하는 인원과 계층이 늘어나면서 운동의 양상도 비폭력 시위에서 폭력투쟁으로 발전하였다. 국외로도 확산되어 만주, 연해주, 도쿄, 오사카, 필라델피아 등에서도 독립시위가 벌어졌다.

일제는 3·1운동을 무력으로 무자비하게 진압했는데, 화성 제암리ㆍ천안 아우내ㆍ정주 곽산ㆍ남원 광한루ㆍ익산 이리 등 전국 각지에서 시위대에 총격을 가하는 등 학살을 저질렀다. 그리고 시위자들을 체포하여 가혹한 고문을 서슴지 않았다. 당시 일제의 통계에 따르면 3·1운동 이후 3개월 동안 시위진압과정에서 7,509명이 사망했으며, 15,961명이 상해를 입었다. 46,948명이 구금되었고, 교회 47개소, 학교 2개교, 민가 715채가 소각되었다.

3·1운동은 지식인과 학생뿐 아니라 노동자, 농민, 상공인 등 각계각층의 민중들이 폭넓게 참여해 독립운동사에서 커다란 분수령을 이루었다는 데 의의가 있다. 이는 나라 안팎에 민족의 독립 의지와 저력을 보여주었으며, 독립운동의 대중적 기반을 넓혀 독립운동을 조직화하고 활성화하는 계기가 되었다. 또한 일제의 식민통치에도 커다란 타격을 가해 무단통치에서 문화통치로 바꾸게 하였으며, 중국의 5ㆍ4운동과 인도 간디의 비폭력ㆍ불복종 운동, 이집트의 반영자주운동, 터키의 민족운동 등 아시아와 중동 지역 민족운동에도 큰 영향을 끼쳤다.

영화 '흑수선'부터 '밀정'까지

서대문형무소 일대는 영화 촬영지로도 유명한데, 작년에 개봉한 영화 '밀정'에서도 그 배경이 됐다. '밀정'은 경성과 상해를 오가며 독립운동을 하는 1920년대 의열단들의 이야기를 담았다. 이 밖에도 '흑수선' '광복절특사' '한반도' '아가씨' 등 수많은 영화가 이곳에서 촬영되었다.

각종 기관에서 추천하는 여행지로도 꾸준히 소개

서대문형무소 역사관은 한국관광공사에서 소개한 '전국 걷기 좋은 길 10선'에 포함된 안산 자락길 코스와 함께, 많은 매체에서 추천한 광복절 기념 여행지에 필수 코스로 등장한다.

■ 내용 참고

서대문형무소역사관 사이버전시관

살아있는 한국사 교과서 /전국역사교사모임

죽기 전에 꼭 가봐야 할 국내 여행 1001 /마로니에 북스

원문보기

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2017/02/27/2017022700977.html

아기까지 죽었던 학살의 현장, 제암리

1919년 3·1운동 이후, 4월 15일에 경기도 수원(지금의 화성) 제암리에서는 끔찍한 학살 사건이 벌어졌다.

지금은 유적지로 남아있는 제암리 일대의 '특별한 흔적'을 따라 우리의 아픈 역사를 돌아봤다.

입력 : 2017.04.14 08:08 | 수정 : 2017.04.14 08:11

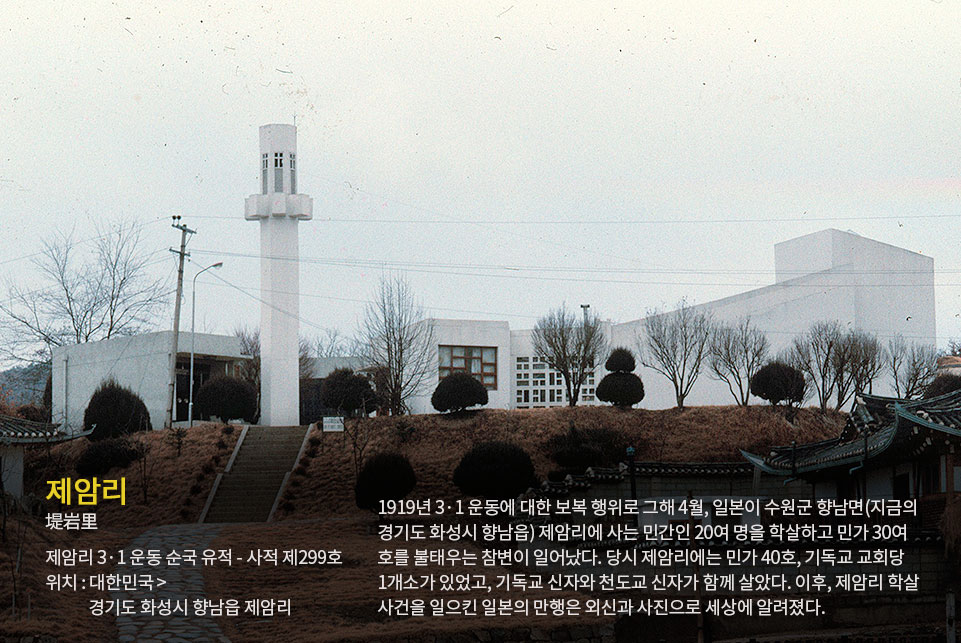

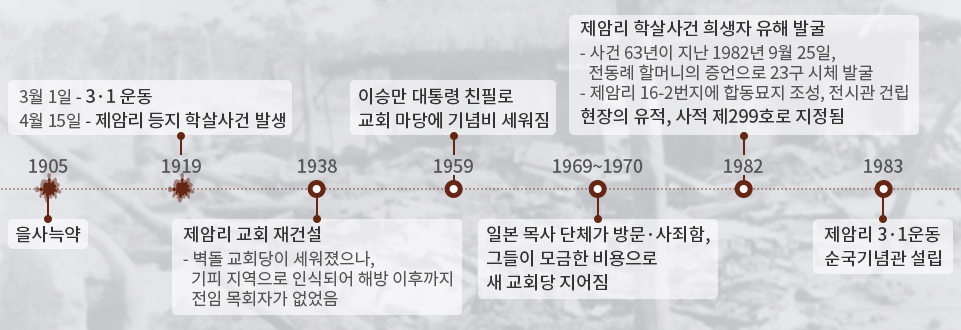

제암리는 경기도 화성시 향남읍에 있는 농촌 마을이다. 두렁처럼 생긴 바위가 있어 두렁바위 또는 제암이라 한데서 '제암(리)'이라는 명칭이 생겼다. 3·1운동 이후, 일본 군경이 이 마을 사람들을 교회에 가두어 놓고, 휘발유를 끼얹고 불을 질러 많은 사람이 죽었다. 지금 이곳에는 제암리 3·1운동순국기념관과 기념탑, 순국선열합동묘 등이 있다. 1982년에 제암리 학살현장의 유적은 사적 제299호로 지정되었다.

일제강점기, 민족의 저항과 일본의 보복 만행

날이 갈수록 시위가 격화되자, 일본은 수원·안성지방의 시위를 진압하기 위해 특별검거반을 편성하고 파견했다. 이때 1차 검거반의 보복에서 수촌리·화수리, 2차 검거반의 보복에서 화수리를 중심으로 그 부근 우정·장안 양면 내 25개리, 그리고 제암리와 고주리에서 방화와 학살 등이 자행됐다.

제암리 학살사건

1919년 3월 30일 발안장날 시위 당시 군중들의 주재소 습격사건은 4월 15일 향남읍 제암리와 팔탄면 고주리에서 일본이 자행한 보복의 도화선이 되었다. 3월 30일, 4월 5일 발안장날 시위와 4월 3일의 화수리·수촌리 시위가 벌어진 후, 중위 아리타 도시오(有田俊夫)가 발안지역 치안을 맡기 위해 도착한 것은 4월 13일이었다. 다른 지역의 시위 주모자들은 2차에 걸친 검거 작전으로 대부분 체포된 반면, 발안 시위를 주도했던 제암리 주모자들은 체포되지 않았음을 안 아리타는 제암리를 토벌하기로 했다.

이미지 크게보기

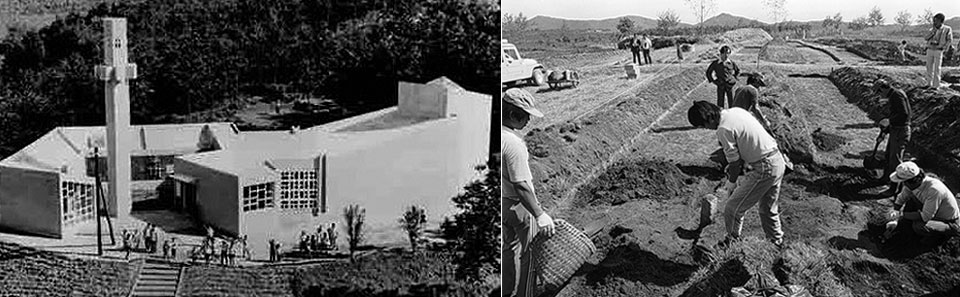

이미지 크게보기1919년 4월 15일 오후 2시경, 아리타가 이끄는 일본 군경이 앞서 만세운동이 일어났던 제암리에 도착했다. 그들은 주민들에게 만세 시위 때 자신들이 저지른 폭력에 대해 사과한다며, 15세 이상의 남자들을 제암리 교회로 모이라고 했다. 약 30명의 마을 사람들이 교회당에 모이자, 아리타는 출입문과 창문을 모두 잠그게 하고 집중사격을 명령하고 예배당과 민가에 불을 질러 23인이 잔인하게 희생되었다. 그때 한 부인이 어린 아기를 창밖으로 내어놓으며 아기만은 살려달라고 애원했으나, 일본 군경은 그 아기마저 찔러죽였다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기제암리 사건은 제암리·고주리 사건이라 불러야 합당하다. 향남읍 제암리와 팔탄면 고주리는 비록 면 단위는 달랐지만 경계를 맞대고 이웃해 있는 마을들로서 발안장날 시위를 비롯한 독립만세운동 과정에서 서로 긴밀하게 연결되어 있었고, 일본군의 학살만행 또한 같은 시간대에 동일한 선상에서 자행되었기 때문이다.

ㅡ 제암리 3·1운동순국기념관

이미지 크게보기

이미지 크게보기

유해 발굴과 기념관 건립… 기억하자는 노력

사건 63년이 지난 1982년 9월 25일, 전동례 할머니의 증언으로 23구의 시체가 발굴되고 합동 장례식이 거행되었다. 이후 1983년 이곳에 제암리 3·1운동순국기념관이 들어서며 23인 순국묘지, 23인 상징조각물, 전시관, 시청각 교육실, 제암 교회, 3·1정신교육관, 3·1운동순국기념탑 등이 조성되었다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기일본의 은폐와 왜곡

아직까지 일본 정부의 인정과 공식적인 사과는 없었다. 오히려 일본의 학자들은 "조선에 주둔한 지 얼마 안 되어 현지 상황에 익숙하지 못한 일부 군인이 일본인의 희생에 흥분하여 일으킨 '우발적인' 사건"이라고 주장했다. 그러나 제암리 기독교와 천도교 지도자 명단을 미리 파악하고 소집한 점, 제암리가 아닌 고주리의 천도교 지도자까지 파악해 살해한 점 등을 봤을 때, 신빙성이 부족하다.

조직적 은폐 드러난 일본군 사령관 일기(2007년 발견)

당시 조선 주둔 일본군(공식 명칭은 '조선군') 사령부가 사건을 조직적으로 은폐했음을 보여주는 당시 사령관의 일기가 2007년 초에 발견됐다. 일기의 주인은 3·1운동 당시 조선 주둔 일본군 사령관이었던 우쓰노미야 다로(宇都宮太郞) 대장이었다. 발견된 15년분의 일기 등 사료 중에는 독립운동의 진압 실태와 민족운동가에 대한 회유 내용 등이 상세하게 기록돼 있다고, 당시 아사히 신문이 보도했다.

우쓰노미야는 1918년 7월부터 1920년 8월까지 약 2년간 조선주둔 일본군 사령관을 지냈다. 1919년 4월 15일 발생한 제암리 사건에 대해 그의 일기는 일본군이 약 30명을 교회에 가둬 놓고 아기까지 죽이고 방화했지만 일본군이 거짓 발표를 통해 이를 부인했음을 증명한다.

우쓰노미야는 그해 4월 18일자 일기에서 "사실을 사실대로 하고 처분을 하면 가장 간단하겠지만 학살·방화를 자인하는 것이 돼 제국의 입장에 심대한 불이익이 되기 때문에, 간부들과 협의한 끝에 '저항을 했기 때문에' 살육한 것으로 하고, 학살·방화 등은 인정하지 않기로 결정하고 밤 12시 회의를 끝냈다"고 적었다.

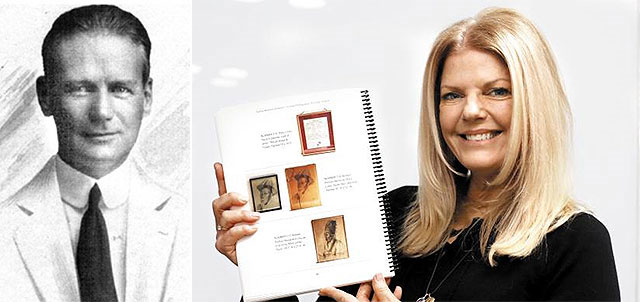

앨버트 테일러

3·1운동을 세상에 알리고, 제암리 학살사건 첫 보도한 언론인

미국 언론인 앨버트 테일러(1875~1948)는 아들 브루스(1919~2015)가 태어난 1919년 2월 28일 서울의 세브란스 병원에 있었다. 당시 의료진은 3·1운동을 앞두고 일본의 수색을 피해 독립선언문을 외국인 병실 침대 밑에 숨겼는데, 마침 앨버트가 이를 보도해 3·1운동이 세계에 널리 알려졌다고 한다.

이후에도 테일러는 제암리 학살사건을 취재해 처음으로 보도했고, 스코필드, 언더우드와 함께 조선 총독을 항의 방문하는 등 한국의 독립운동에 적극 협조했다. 1941년 태평양 전쟁이 발발하며 미국과 일본의 관계가 악화되면서 테일러 일가족은 가택 연금 상태가 되었고, 이듬해 5월 조선총독부의 외국인 추방령에 따라 미국으로 추방됐다. 광복 직후인 1945년에는 한국에 남겨두고 간 재산을 찾기 위해 미군정청 고문 자격으로 한국에 입국하기도 했다. 1948년 6월 29일 미국에서 73세를 일기로 심장마비로 사망했고, 유해는 '한국에 묻히고 싶다'는 그의 유언에 따라 대한민국으로 이송되어 서울외국인묘지공원에 안장되었다.

스코필드 박사

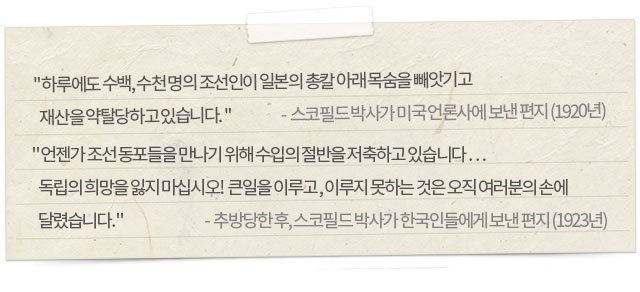

학살의 참상, 세계에 알렸던 선교사

"나는 강하고 굳센 호랑이의 마음으로

한국인에게 필요한 사람이 되겠다" - 石.虎.弼

한국식 이름 석호필(石虎弼)로도 유명한 스코필드(Frank William Schofield) 박사는 캐나다 토론토대에서 세균학 박사학위를 받은 뒤, 1916년 캐나다 장로회 소속 선교사로 한국에 왔다. (2016년은 그가 한국 땅을 밟은 지 100주년이 되는 해였다.) 세브란스 의학전문학교에서 세균학을 가르쳤던 그는 1919년 3·1운동이 일어나자 일본 학살의 참상을 사진으로 촬영해 세계 곳곳에 폭로했다.

스코필드 박사는 3·1운동 현장에서 카메라를 들고 인근 건물로 올라가 일본군이 만세를 부르는 한국인을 총·칼로 잔인하게 진압하는 장면을 사진으로 남겼고, 일본의 고문과 3·1운동에 대한 보복행위를 고발하는 '제암리의 대학살 보고서(The Massacre of Chai-Amm-Ni)' '수촌 만행 보고서(Report of the Su-chon Atrocities)' 등을 썼다. 아직까지 남아있는 3·1운동 초기의 몇 안 되는 사진들은 그가 찍은 사진이 대부분이다. 스코필드 박사는 이 사진들을 비밀리에 해외에 보내 언론에 투고했고, 독립을 향한 한국인들의 열망과 일본의 잔혹한 진압이 전 세계에 알려지게 했다.

또, 그는 제암리 학살사건을 듣고 제암리 현장 답사 후, 캐나다 선교본부에 일본의 만행을 기록한 '꺼지지 않는 불꽃(The Unquenchable Fire)'이라는 298쪽의 보고서를 제출했다. (이 보고서는 2부를 작성해 한부는 캐나다로 강제 출국됐을 때 가져갔고, 다른 한 부는 훗날을 위해 세브란스 지하실 바닥에 숨겼다. 일부(제15장)를 구입해 세상에 알려지게 되었다. 이 보고서는 독립선언서, 독립탄원서, 3·1운동 때의 시위 행렬 광경, 감옥 경험담, 일본 경찰에 고문당한 한국인들을 치료한 이야기 등을 담고 있다.) 그는 한국의 독립을 위한 활동을 계속 해나갔다.

이후, 일본의 살해 위협을 받고 1920년 한국을 떠난 스코필드 박사는 1958년 국빈 자격으로 한국에 돌아와 서울대 수의과대학 교수로 재직했다. 1968년 대한민국 건국공로훈장을 받은 그는 내가 죽거든 한국땅에 묻어달라는 유언을 남기고 1970년 4월 12일 한국 땅에서 영면, 외국인 최초로 국립 현충원 애국지사 묘역에 안장되었다.

학살 피해자 아들이 제작한 영화 '두렁바위'

기념관에서 열리는 '끝나지 않은 역사' 展

제암리 3·1운동순국기념관은 2017년 4월 15일부터 2018년 2월 28일까지 제2전시실에서 '한·불·중 학살, 끝나지 않은 역사'라는 제목으로 전시회를 열어 당시 제암리·고주리 학살사건 관련 사진과 그림, 서적 등을 소개한다.

전시회에서는 제암·고주리 순국열사 29명 가운데 안종락 선생의 사진 원본과 순국열사의 후손인 故 안용웅 전 유족회장이 일본 정부의 사과를 받기 위해 일본에서 재판을 추진하며 작성한 편지도 볼 수 있다. 편지에는 제암·고주리 학살사건 당시 일본군의 안내자였던 사사카와 아들이 재판 청구를 위해 일본을 방문한 고 안용웅 회장에게 돈 봉투를 전달했다 거절당한 내용 등이 담겨 있다.

■ 참고

제암리 3·1운동순국기념관

한국관광공사

![3.1절 체험행사 안내[1].jpg](http://www.sscmc.or.kr/_upload/Board_Upload/pds_BBS_notice/3.1절%20체험행사%20안내[1].jpg)