과학향기

김홍도, 김득신과 더불어 조선시대의 3대 풍속화가로 알려진 신윤복은 그 활동에 대한 기록이 없어 작품들의 정확한 제작 시기를 알 수 없었다. 다만 일부 작품에 기록된 간기(刊記)를 통해 19세기 초에 활동한 것으로 짐작될 정도였다. 필자는 천문학이라는 전공을 살려 국보 135호 혜원전신첩(蕙園傳神帖)에 수록된 ‘월하정인(月下情人)’ 속 달의 모양을 분석해 그 그림이 그려진 정확한 일자를 알아내고자 했다. 하지만 국내외 어느 작가의 그림 속에도 월하정인에 등장하는 것과 같은 모양의 달이 그려져 있지 않다. 때문에 월하정인에 그려진 달은 초승달이 잘못 그려진 것으로 여겨져 왔다. 신윤복은 왜 저런 모양의 달을 그렸을까? 만약 신윤복이 그림 속의 달을 실제로 보고 그렸다고 생각해보면 어떨까? 과연 저런 모양의 달이 보일 수 있을까?

월하정인에 대한 분석…단서는 ‘달’

일상적으로 밤에는 달의 볼록한 면이 위를 향할 수 없다. 이는 달의 볼록한 면 쪽에 태양이 있기 때문이다. 밤에는 태양이 없어서 달의 볼록한 면이 지평선보다 아래를 향한다. 따라서 그림 속의 달 모양은 월식이 일어날 경우에만 볼 수 있다. 월식은 태양-지구-달이 일직선상에 놓여 달이 지구의 그림자에 가려지는 현상을 말한다. 달의 전부가 가려지는 현상을 개기월식, 일부가 가려지는 현상을 부분월식이라 한다.

|

서울 성북구 간송미술관이 소장하고 있는 신윤복의 ‘월하정인(月下情人)’. 사진 출처 : 위키피디아

|

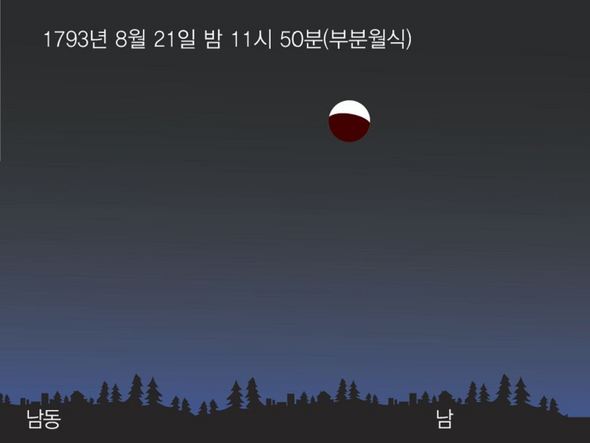

여름철 한밤중에 일어나는 개기월식은 지평선과 작은 각도로 진행되기 때문에 달의 왼쪽부터 가려져서 오른쪽으로 진행된다. 즉, 달의 볼록한 면이 지평선과 약간의 각도를 가지고 옆으로 놓이게 되며 그림처럼 달의 윗부분만 보이는 것은 불가능하다. 따라서 이것은 개기월식이 아닌 지구의 그림자가 달의 아랫부분만 가리고 지나가는 부분월식의 그림이다.

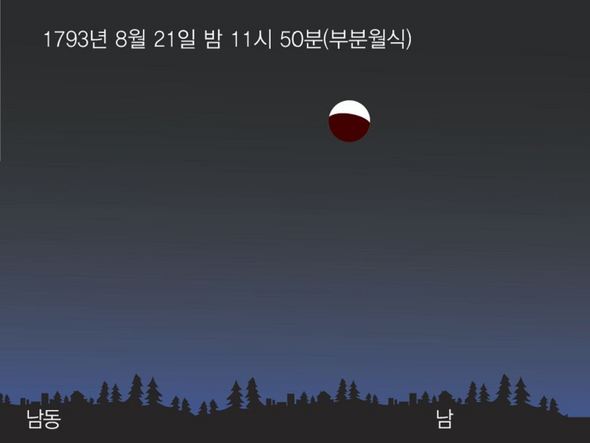

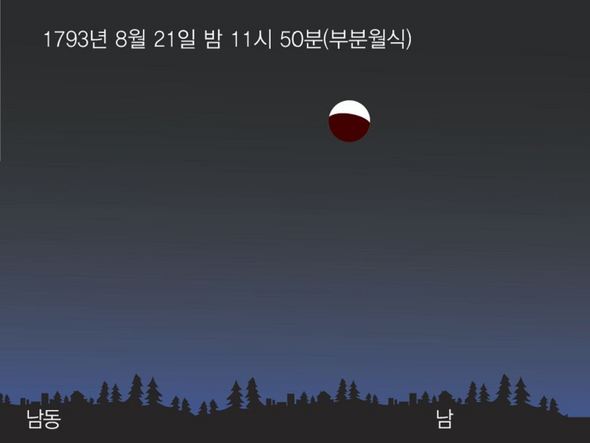

신윤복이 활동했을 것으로 추정되는 18세기 중반부터 19세기 중반까지 약 100년간 일어난 월식 중 서울에서 관측 가능한 부분월식을 조사해 봤다. 그 결과 1784년 8월 30일(정조 8년, 신윤복 26세)와 1793년 8월 21일(정조 17년, 신윤복 35세) 두 번에 걸쳐 그림과 같은 부분월식이 있었다.

월식이 일어나더라도 기상 현상 등의 이유로 실제로는 관측이 되지 않았을 수도 있다. 따라서 승정원일기 등 당시 월식을 기록한 문서들을 통해 실제로 서울 하늘에서 이 월식이 있었는지를 조사했다. 당시 일식과 월식은 국가의 운명에 영향을 미치는 매우 중요한 천문현상으로 여겼기 때문에 거의 빠짐없이 기록이 남아 있다.

문서를 통해 알게 된 결과, 1784년에는 8월 29일부터 31일까지 서울 지역에 3일 연속 비가 내려 월식을 관측할 수 없었다. 그러나 1793년 8월 21일(음 7.15)에는 오후까지 비가 오다 그쳐서 월식을 관측할 수 있었다.

‘승정원일기 [원전] 제1719책’에는 ‘7월 병오(15)일 밤 2경에서 4경까지 월식(月食)이 있었다’고

정확하게 기록돼 있다.

|

1793년 8월 21일 밤 서울에는 부분월식이 있었다. 사진 제공 : 이태형 교수

|

신윤복은 풍경이나 사람을 가장 사실적으로 묘사한 화가로 알려져 있다. 그가 그린 ‘야금모행(夜禁冒行)’에는 겨울철 새벽에 술이 거나하게 취해서 피곤한 표정으로 기방을 나서는 양반이 표현돼 있다. 이 그림에는 그믐달이 등장한다. 그믐달로 추정해 볼 때 야금모행을 그린 시간은 대략 새벽 3~4시 경이다.

이외에도 ‘월야밀회(月夜密會)’와 ‘정변야화(井邊夜話)’에는 보름달이 낮게 그려져 있다. 보름달의 위치만으로 볼 때는 보름달이 낮게 뜬 저녁이나 새벽쯤의 상황이다. 이 그림들을 통해 신윤복이 사실과 무관하게 달을 그리지 않는다는 것을 알 수 있다. 특히 월하정인에 나타난 것처럼 위로 볼록한 달은 일상에서 거의 볼 수 없는 모양의 달이기 때문에 임의로 그런 달을 그렸다고 생각하기 어렵다.

이상의 상황을 토대로 1793년 8월 21일(음력 7월 15일, 신윤복 35세, 정조 17년) 자정 무렵을 월하정인의 제작 시기로 보고 보다 자세히 분석해 봤다.

|

왼쪽부터 순서대로 신윤복의 야금모행(夜禁冒行), 월야밀회(月夜密會), 정변야화(井邊夜話). 사진 출처 : 위키피디아 |

주인공들의 복장 - 신윤복이 그린 ‘청금상련(廳琴賞蓮)’은 연꽃이 피어 있는 것으로 보아 7~8월 한낮에 그렸을 것으로 추정된다. 이 그림에 나오는 남녀의 복장과 월하정인에 나오는 남녀의 복장이 크게 차이가 나지 않는다. 월하정인 속에 등장하는 여인은 밤이라 장옷을 하나 더 걸쳤을 뿐이다.

기본적으로 조선시대에 남자는 바지, 저고리에 두루마기를 입었다. 물론 계절에 따라 겹두루마기(봄, 가을), 홑두루마기(여름), 솜두루마기(겨울)로 바뀐다. 여자도 짧은 저고리에 풍성한 치마가 기본이었고 그 위에 입는 당의가 계절에 따라 겹당의(봄, 가을)나 홑당의(여름)로 바뀐다. 따라서 월하정인 그림 속 주인공들의 복장으로 보아 이 그림이 1793년 8월 21일에 그려졌을 것이라는 추론에 큰 문제가 없다고 판단했다.

|

청금상련. 사진 출처 : 위키피디아 |

이 그림의 천문학적 분석은 신윤복이 당시에 정확한 상황을 보고 그렸다는 전제하에서 이루어진 것이다. 당시는 사물을 사실 그대로 그리는 진경산수(眞景山水)의 시대였고 신윤복이 그린 다른 그림 속 달들도 모두 사실적으로 그려졌다. 때문에 월하정인도 실제 상황을 묘사했을 것이라 추론하고 천문학적으로 분석해봤다. 앞으로 예술 작품 속에 등장하는 천문학적 현상을 토대로 제작 연대가 불분명한 작품들의 제작 연대를 추정하는 일이 더 이루어질 수 있을 것이다. 천문학은 시대를 재는 가장 정확한 기준이 될 수 있기 때문이다.

글 : 이태형 충남대 천문우주과학과 겸임교수, (주)천문우주기획 대표이사

주1) 참고자료 : 「판소리와 풍속화 그 닮은 예술 세계」(효형출판, 김현주 저) 본문 中 - ‘연인들의 야밤 밀회가 성행한 시대에 이러한 소재와 정서를 담은 춘의도들이 그려졌을 것이다.’<펌>

단원(檀園)·김홍도(金弘道, 1745년 ~ 1806년)

김홍도는 김응환의 제자로서, 신라 때의 솔거 이후 우리 나라 그림의 전통을 확립한 천재 화가이다.

예로부터 안산은 문화적 토양이 매우 비옥했던 고장이었다. 18세기 영·정조시대에 이곳은 학문과 예술의 향훈으로 가득차 있었다. 첨성촌(현재의일동)에는 실학의 거목인 성호 이익이, 북쪽의 부곡동에는 시서화의 삼절로 추앙을 받던 표암 강세황이 계셨다. 김홍도는 7∼8 세부터 20여세까지 이곳 안산에서 표암 강세황 선생으로부터 그림과 글 수업을 받았으며 그의 천거로 도화서 화원이 되었다. 이렇게 어릴 때부터 그림에 천재적인 소질을 보여주었던 단원 김홍도는 후에 어진화가로 대성하여 그 명성을 전국에 떨쳤던 조선의 대표적인 화가로 이름이 드높다. 그의 그림 속에는 어디까지나 한국적인 풍취가 깊이 드러나고 서민적인 체취와 독창적인 신선한 조형미가 담겨있다.

혜원(蕙園), 신윤복 申潤福 1758(영조 34)~?

조선의 화가. 자는 입부(笠夫), 호는 혜원(蕙園). 본관은 고령(高靈). 화원(畵員)으로서 벼슬은 첨정(僉正)에 올랐다. 시정 촌락(市井村落)의 풍속도 중에서도 기녀·무속·주점의 색정적인 면을 많이 그린 풍속화가로서 현실 묘사에 치중하고 있는데, 이는 유교풍의 사회에 대한 예술로서의 저항인 동시에 인간주의적인 욕망을 표현하려는 의도라고 평가되고 있다.

당시의 서민 사회의 풍속을 매우 세밀하게 잘 그려, 김홍도와 함께 조선의 대표적인 화가로 손꼽힌다. 훌륭한 그림을 많이 그려 한국 미술사에 커다란 위치를 차지하고 있으나, 그가 어디서 태어나 어떻게 살았는지 그의 생애에 대해서는 거의 알려져 있지 않다. 특히 양반 중심의 체계적 문화에서 벗어나 부녀자들을 그리는 등 그림의 소재의 다변화를 꾀하였다. 시골 주막의 서정적인 풍속을 날카로운 화필로 잘 그려냈다. 그는 세속을 도피한 신선 대신, 현 사회에 살고 있는 인간들의 참된 모습을 즐겨 화폭에 담았다. 김홍도와 함께 조선사회의 대표적인 화가로 손꼽히며 그의 작품 중 대다수는 알려져 있지 않은 것이 주류이다. 비록 김홍도처럼 임금님 밑에서 그림을 그리지는 않았으나 그만의 대단한 선과 아름다운 필체로 사람들의 탄성을 자아냈다. 그의 작품대다수는 항상 부녀자들이 나오며 양반도 어김없이 등장한다. 대부분 양반들은 앉은 자세로 향연을 즐기고 있는 모습이며 부녀자들은 춤추고 노래하고 술을 따르며 기생으로서의 본분을 다하고 있는 모습이다. 우리 민족의 민속놀이나 흥겨운 농악을 그린 김홍도에 비해 신윤복은 세밀하고 표독스러운 느낌을 멋지게 자아냈다고 볼 수 있다.

대다수의 사람들이 신윤복의 그림을 기억하는 이유는 그들만의 현실적인 모습을 잘 표현했기 때문이다. 그의 그림은 세심한 표현과 함께 사실적인 내용이 부각되었다고 볼 수 있다. 그는 일생에서 벼슬을 거의 해본 일이 없다. 화원으로서 첨정이라는 낮은 벼슬을 지냈다는 것만이 알려져 있을 뿐이다. 그는 섬세한 필치로 그린 여인들의 놀이를 묘사하기를 즐겼으며 대다수의 소재가 부녀자와 양반들로 축소되었다. 그는 명절날의 여인들의 표정이나 모습 등을 표현하기를 좋아했으며 부녀자들의 뒷 배경을 그리는 대에도 천부적인 소질을 타고났다.

나뭇잎이나 여인들의 모습을 한층 더 화사하고 화려하게 돋보이기 위하여 배경을 그 색에 맞게 다양하게 표현할 수 있는 능력을 가지고 있다고 보아야 할 것이다. 그의 작품으로는 <주막도> <주유도> <사죽 유락도> 및, 현재 덕수궁 박물관에 보존되어 있는 <인물도> 등이 있다.

혜원 신윤복의 풍속화 화첩의 대표작입니다.

보름달이 훤하게 뜬 밤, 인적이 없는 담벼락 아래서 젊은 연인이 만났습니다. 어찌나 애절했던지 얼굴을 맞대고 꼬옥 달라붙어 있는 모습입니다. 그러면서도 혹시나 남의 눈에 띌까, 안절부절 하는 듯도 합니다. 그 모습을 조금은 떨어진 곳에서 지켜보는 여인의 표정도 묘합니다. 이들을 안타까워 하는 건지, 부러워하는 건지, 질투를 하는 건지 모르겠습니다. 은은하고도 야릇한 분위기에 눈길이 절로 가는 작품입니다. ‘남녀상열지사’였던 조선 시대라 할지라도, 남녀 사이에 불꽃 튀는 사랑은 어쩔 수 없었던 모양입니다.

좀 더 자유로워진 시대 분위기를 반영한 그림이기도 하지 않을까 싶습니다.

*혜원 전신첩 中 ‘단오풍정’

누구나 한번쯤 봤을 법한, 역시 유명한 혜원의 작품입니다. 큰 명절의 하나였던 단옷날 풍경을 그린 그림입니다. 그네 타기, 머리 감기 같은 단옷날 풍습이 그대로 나타나 있는데요, 그냥 풍습만 그려져 있었다면 그저 그런 ‘기록화’였을 텐데, 혜원은 유머와 위트까지 그림에 담았습니다.

치마를 훌렁 걷고 그네에 오르는 여인, 웃옷을 다 벗어놓고 개울에 몸을 씻는 여인들, 아마도 남자들의 눈에 띠지 않는, 여인들만 아는 ‘금남’의 장소였을 겁니다. 남의 시선을 아랑곳하지 않는 여인들의 태도가 그걸 말해줍니다. 하지만, 예상치 못했던 시선이 있습니다. 바로 바위 틈 사이입니다. 호기심 가득한 까까머리 동자승들이 숨어 키득대며 훔쳐보고 있는 것입니다. 영문도 모른 채 단오를 즐기는 새초롬한 여인들의 표정과, 눈의 호사를 누리고 있는 동자승들의 장난기 가득한 표정이 참 재미있습니다.

* 단원 김홍도 ‘구룡연’

풍속화가로 잘 알려진 김홍도의 산수화입니다. 도화서 화원이었던 김홍도가 정조의 명을 받들어 5번이나 직접 금강산에 올라 그린 금강산도입니다. 이 그림은 금강산에서 직접 보고 그린 그림은 아닌 것으로 보입니다. 화첩에 담아온 금강산 스케치를 보고 다시 그린 그림일 것으로 추정됩니다. 단원의 산수화의 특징은 섬세한 필선으로 세밀하고 유연하게 묘사를 했다는 점입니다. ‘진경’ 개념에 딱 걸맞게 ‘사진으로 찍은 듯’ 정확한 표현을 하고 있습니다. 사실 이런 점은 화원 화가들의 한계로 꼽히기도 합니다. ‘진경’의 1세대 화가 겸재 정선은 같은 구룡연을 그리면서도 폭포 뒤쪽에 위치한 산은 과감히 생략해 폭포의 시원함을 더욱 강조해 ‘작가의 주관’을 더 뚜렷하게 드러냈는데요, 단원은 있는 그대로 뒷산의 모습까지 그려 넣고 있어 폭포의 힘을 드러내는 맛이 덜합니다. 앞선 세대의 문인화가들이 ‘작가적인 해석’을 좀 더 하고 있다면, 직업 화가였던 화원들은 ‘기술적인 묘사’에 더 치중하고 있었기 때문이 아닌가 싶습니다

풍속화가로 잘 알려진 김홍도의 산수화입니다. 도화서 화원이었던 김홍도가 정조의 명을 받들어 5번이나 직접 금강산에 올라 그린 금강산도입니다. 이 그림은 금강산에서 직접 보고 그린 그림은 아닌 것으로 보입니다. 화첩에 담아온 금강산 스케치를 보고 다시 그린 그림일 것으로 추정됩니다. 단원의 산수화의 특징은 섬세한 필선으로 세밀하고 유연하게 묘사를 했다는 점입니다. ‘진경’ 개념에 딱 걸맞게 ‘사진으로 찍은 듯’ 정확한 표현을 하고 있습니다. 사실 이런 점은 화원 화가들의 한계로 꼽히기도 합니다. ‘진경’의 1세대 화가 겸재 정선은 같은 구룡연을 그리면서도 폭포 뒤쪽에 위치한 산은 과감히 생략해 폭포의 시원함을 더욱 강조해 ‘작가의 주관’을 더 뚜렷하게 드러냈는데요, 단원은 있는 그대로 뒷산의 모습까지 그려 넣고 있어 폭포의 힘을 드러내는 맛이 덜합니다. 앞선 세대의 문인화가들이 ‘작가적인 해석’을 좀 더 하고 있다면, 직업 화가였던 화원들은 ‘기술적인 묘사’에 더 치중하고 있었기 때문이 아닌가 싶습니다.

* 단원 김홍도 ‘낭원투도’

역시 단원의 작품입니다만, 이번에는 신선도입니다. 김홍도는 풍속화로 더 잘 알려져 있지만, 김홍도는 ‘신선도의 1인자’라고 불릴 정도로 신선도를 많이 그리고, 또 잘 그렸습니다. 단원은 일찍이 신선사상에 심취해서 관련 서적도 탐독했었다고 합니다.

역시 단원의 작품입니다만, 이번에는 신선도입니다. 김홍도는 풍속화로 더 잘 알려져 있지만, 김홍도는 ‘신선도의 1인자’라고 불릴 정도로 신선도를 많이 그리고, 또 잘 그렸습니다. 단원은 일찍이 신선사상에 심취해서 관련 서적도 탐독했었다고 합니다.

이 그림은 ‘3천갑자 동방삭’을 그린 것입니다. ‘김수한무 거북이와 두루미, 삼천갑자 동방삭~’ 이라는 노래에도 나오는 바로 그 신선입니다. 동방삭이 한 개를 먹으면 1천 갑자(6만 년)를 산다는 복숭아를 훔쳐 오는 모습입니다. 워낙 귀한 것이다 보니, 경계도 아주 삼엄했다는데, 동방삭의 재주는 어찌나 용했는지 무려 3번이나 복숭아 절도에 성공했다고 합니다. 그래서 3천 갑자를 살았던 것이고요.

신통방통한 동방삭인데, 얼굴은 그냥 우리 주변의 평범한 얼굴입니다. 이전만 하더라도 신선은 중국풍의 영향을 받아 이마가 길게 늘어진 기괴한 모습이었는데, 단원은 그냥 평범한 인간의 모습으로 표현한 것이죠. 우리만의 표현법을 구사한 것입니다.

과감하게 복숭아를 훔친 동방삭도 ‘귀하디 귀한’ 복숭아를 손에 쥐고는 떨리긴 했나 봅니다. 옷자락이 휘날리도록 도망치면서도, 두 손으로 고이고이 복숭아를 쥐고 있는 모습이, ‘신선답지 않게 인간적’입니다.작가의 재치까지 엿보이는 듯해, 풍속화 못지않게 미소가 절로 지어지는 작품입니다.<펌>

과학향기

김홍도, 김득신과 더불어 조선시대의 3대 풍속화가로 알려진 신윤복은 그 활동에 대한 기록이 없어 작품들의 정확한 제작 시기를 알 수 없었다. 다만 일부 작품에 기록된 간기(刊記)를 통해 19세기 초에 활동한 것으로 짐작될 정도였다. 필자는 천문학이라는 전공을 살려 국보 135호 혜원전신첩(蕙園傳神帖)에 수록된 ‘월하정인(月下情人)’ 속 달의 모양을 분석해 그 그림이 그려진 정확한 일자를 알아내고자 했다. 하지만 국내외 어느 작가의 그림 속에도 월하정인에 등장하는 것과 같은 모양의 달이 그려져 있지 않다. 때문에 월하정인에 그려진 달은 초승달이 잘못 그려진 것으로 여겨져 왔다. 신윤복은 왜 저런 모양의 달을 그렸을까? 만약 신윤복이 그림 속의 달을 실제로 보고 그렸다고 생각해보면 어떨까? 과연 저런 모양의 달이 보일 수 있을까?

월하정인에 대한 분석…단서는 ‘달’

일상적으로 밤에는 달의 볼록한 면이 위를 향할 수 없다. 이는 달의 볼록한 면 쪽에 태양이 있기 때문이다. 밤에는 태양이 없어서 달의 볼록한 면이 지평선보다 아래를 향한다. 따라서 그림 속의 달 모양은 월식이 일어날 경우에만 볼 수 있다. 월식은 태양-지구-달이 일직선상에 놓여 달이 지구의 그림자에 가려지는 현상을 말한다. 달의 전부가 가려지는 현상을 개기월식, 일부가 가려지는 현상을 부분월식이라 한다.

|

서울 성북구 간송미술관이 소장하고 있는 신윤복의 ‘월하정인(月下情人)’. 사진 출처 : 위키피디아

|

여름철 한밤중에 일어나는 개기월식은 지평선과 작은 각도로 진행되기 때문에 달의 왼쪽부터 가려져서 오른쪽으로 진행된다. 즉, 달의 볼록한 면이 지평선과 약간의 각도를 가지고 옆으로 놓이게 되며 그림처럼 달의 윗부분만 보이는 것은 불가능하다. 따라서 이것은 개기월식이 아닌 지구의 그림자가 달의 아랫부분만 가리고 지나가는 부분월식의 그림이다.

신윤복이 활동했을 것으로 추정되는 18세기 중반부터 19세기 중반까지 약 100년간 일어난 월식 중 서울에서 관측 가능한 부분월식을 조사해 봤다. 그 결과 1784년 8월 30일(정조 8년, 신윤복 26세)와 1793년 8월 21일(정조 17년, 신윤복 35세) 두 번에 걸쳐 그림과 같은 부분월식이 있었다.

월식이 일어나더라도 기상 현상 등의 이유로 실제로는 관측이 되지 않았을 수도 있다. 따라서 승정원일기 등 당시 월식을 기록한 문서들을 통해 실제로 서울 하늘에서 이 월식이 있었는지를 조사했다. 당시 일식과 월식은 국가의 운명에 영향을 미치는 매우 중요한 천문현상으로 여겼기 때문에 거의 빠짐없이 기록이 남아 있다.

문서를 통해 알게 된 결과, 1784년에는 8월 29일부터 31일까지 서울 지역에 3일 연속 비가 내려 월식을 관측할 수 없었다. 그러나 1793년 8월 21일(음 7.15)에는 오후까지 비가 오다 그쳐서 월식을 관측할 수 있었다.

‘승정원일기 [원전] 제1719책’에는 ‘7월 병오(15)일 밤 2경에서 4경까지 월식(月食)이 있었다’고

정확하게 기록돼 있다.

|

1793년 8월 21일 밤 서울에는 부분월식이 있었다. 사진 제공 : 이태형 교수

|

신윤복은 풍경이나 사람을 가장 사실적으로 묘사한 화가로 알려져 있다. 그가 그린 ‘야금모행(夜禁冒行)’에는 겨울철 새벽에 술이 거나하게 취해서 피곤한 표정으로 기방을 나서는 양반이 표현돼 있다. 이 그림에는 그믐달이 등장한다. 그믐달로 추정해 볼 때 야금모행을 그린 시간은 대략 새벽 3~4시 경이다.

이외에도 ‘월야밀회(月夜密會)’와 ‘정변야화(井邊夜話)’에는 보름달이 낮게 그려져 있다. 보름달의 위치만으로 볼 때는 보름달이 낮게 뜬 저녁이나 새벽쯤의 상황이다. 이 그림들을 통해 신윤복이 사실과 무관하게 달을 그리지 않는다는 것을 알 수 있다. 특히 월하정인에 나타난 것처럼 위로 볼록한 달은 일상에서 거의 볼 수 없는 모양의 달이기 때문에 임의로 그런 달을 그렸다고 생각하기 어렵다.

이상의 상황을 토대로 1793년 8월 21일(음력 7월 15일, 신윤복 35세, 정조 17년) 자정 무렵을 월하정인의 제작 시기로 보고 보다 자세히 분석해 봤다.

|

왼쪽부터 순서대로 신윤복의 야금모행(夜禁冒行), 월야밀회(月夜密會), 정변야화(井邊夜話). 사진 출처 : 위키피디아 |

주인공들의 복장 - 신윤복이 그린 ‘청금상련(廳琴賞蓮)’은 연꽃이 피어 있는 것으로 보아 7~8월 한낮에 그렸을 것으로 추정된다. 이 그림에 나오는 남녀의 복장과 월하정인에 나오는 남녀의 복장이 크게 차이가 나지 않는다. 월하정인 속에 등장하는 여인은 밤이라 장옷을 하나 더 걸쳤을 뿐이다.

기본적으로 조선시대에 남자는 바지, 저고리에 두루마기를 입었다. 물론 계절에 따라 겹두루마기(봄, 가을), 홑두루마기(여름), 솜두루마기(겨울)로 바뀐다. 여자도 짧은 저고리에 풍성한 치마가 기본이었고 그 위에 입는 당의가 계절에 따라 겹당의(봄, 가을)나 홑당의(여름)로 바뀐다. 따라서 월하정인 그림 속 주인공들의 복장으로 보아 이 그림이 1793년 8월 21일에 그려졌을 것이라는 추론에 큰 문제가 없다고 판단했다.

|

청금상련. 사진 출처 : 위키피디아 |

이 그림의 천문학적 분석은 신윤복이 당시에 정확한 상황을 보고 그렸다는 전제하에서 이루어진 것이다. 당시는 사물을 사실 그대로 그리는 진경산수(眞景山水)의 시대였고 신윤복이 그린 다른 그림 속 달들도 모두 사실적으로 그려졌다. 때문에 월하정인도 실제 상황을 묘사했을 것이라 추론하고 천문학적으로 분석해봤다. 앞으로 예술 작품 속에 등장하는 천문학적 현상을 토대로 제작 연대가 불분명한 작품들의 제작 연대를 추정하는 일이 더 이루어질 수 있을 것이다. 천문학은 시대를 재는 가장 정확한 기준이 될 수 있기 때문이다.

글 : 이태형 충남대 천문우주과학과 겸임교수, (주)천문우주기획 대표이사

주1) 참고자료 : 「판소리와 풍속화 그 닮은 예술 세계」(효형출판, 김현주 저) 본문 中 - ‘연인들의 야밤 밀회가 성행한 시대에 이러한 소재와 정서를 담은 춘의도들이 그려졌을 것이다.’<펌>

조선 후기 화가 신윤복(申潤福)이 그린 풍속 화첩. 종이 바탕에 담채. 세로 28.2㎝, 가로 35.2㎝. 간송미술관(澗松美術館) 소장.

조선 후기 화가 신윤복(申潤福)이 그린 풍속 화첩. 종이 바탕에 담채. 세로 28.2㎝, 가로 35.2㎝. 간송미술관(澗松美術館) 소장.

일본으로 유출되었던 것을 1930년 전형필(全鎣弼)이 대판(大阪)의 고미술상에서 구입해와 새로 표구하였다. 이 때 오세창(吳世昌)이 표제와 발문을 썼다.

혜원(蕙園)은 화원 신윤복(申潤福)의 아호이다. 그의 자(字)는 입부(笠夫), 고령신씨(高靈申氏)였으며 그의 부(父) 또한 정조왕(正祖王)의 어용화사(御用畵師)이던 신한평(申漢枰)이었으므로 그 가업을 이어 화원이 되었다. 혜원(蕙園)의 생사년(生死年)은 알려진 바가 없으나 대체로 늦은 18세기(世紀)부터 이른 19세기(世紀) 무렵에 단원(檀園) 김홍도(金弘道)와 더불어 활동한 작가였다. 다만 김홍도(金弘道)보다 혜원(蕙園)이 약간 후배였음은 그의 부(父) 신한평(申漢枰)이 김홍도(金弘道)와 더불어 정조왕(正祖王)의 어진(御眞)을 그렸다는 『정조실록(正祖實錄)』의 기사(記事)로써 짐작이 된다.

원래 혜원(蕙園)은 틀잡힌 산수화가로서도 주목받을 만한 필격을 드러낸 사람이었으나 김홍도(金弘道)와 더불어 그 당시(當時) 이른바 속화를 개척해서 오늘날 그는 풍속화가로서 그 업적을 더 평가받게 되었다. 그의 풍속화는 주로 서민사회의 생태 특히 풍류 남아들과 기녀, 주인과 여비(女婢), 양가의 부녀와 승려에 이르는 넓은 분야에 걸친 조선인(朝鮮人)들의 사랑과 색정(色情)의 생태를 그리기에 매우 재분(材分)을 발휘한 작가였다.

원래 혜원(蕙園)은 틀잡힌 산수화가로서도 주목받을 만한 필격을 드러낸 사람이었으나 김홍도(金弘道)와 더불어 그 당시(當時) 이른바 속화를 개척해서 오늘날 그는 풍속화가로서 그 업적을 더 평가받게 되었다. 그의 풍속화는 주로 서민사회의 생태 특히 풍류 남아들과 기녀, 주인과 여비(女婢), 양가의 부녀와 승려에 이르는 넓은 분야에 걸친 조선인(朝鮮人)들의 사랑과 색정(色情)의 생태를 그리기에 매우 재분(材分)을 발휘한 작가였다.

이 화첩은 그러한 내용은 30면(面)에 나누어 그린 작품으로서 이제까지 알려진 혜원(蕙園)의 대표적인 연작 풍속화첩이며 따라서 그의 이 부문 작품 중에서는 가장 화의(畵意)와 그 기법이 세련되어 있다. 이 작품은 미술작품으로서뿐만 아니라 당시의 적나라(赤裸裸)한 사회상의 일면과 풍부한 민속을 사실한 희귀한 자료로서도 그 의의가 적지 않다.

당시의 사회적 배경은 천주교(天主敎)를 타고 침투(浸透)한 서양의 과학기술이 서울 학계에 자극(刺戟)을 주어 실사구시를 표방하는 실학파의 학문이 대두(擡頭)될 무렵이었으며 아울러 국문으로 이루어지는 서민문학이 일어나는 등 스스로 서민을 의식하는 시대였다. 따라서 이러한 서민의 생태 즉 속세간사를 주제로 한 풍속화의 개척은 그러한 일련의 문화운동(文化運動)의 일면으로 해석할 수 있다.

이 화첩은 언제 일본으로 유출되었었는지 그 경위는 알 수 없지만 1930년대(代)까지 일본 대판시(大阪市)에 있는 고미술상 산중상회(山中商會)의 소유이었으나 고(故) 간송 전형필씨(全鎣弼氏)가 이것을 다시 사들여온 것이다. 원래의 표장(表裝)은 어떠했는지 알 수 없으나 전형필씨(全鎣弼氏)의 소장이 된 후 새로이 제첩(製帖)하면서 첩미(帖尾)에 위창 오세창(吳世昌)의 제발(題拔)을 첨가했으며 원첩의 것으로 보이는 행서체로 된 '혜원전신(蕙園傳神)'이라는 제첨(題簽)이 붙어 있다.

혜원풍속도는 조선 후기의 화가 혜원 신윤복(1758년경∼1813년 이후)이 기녀를 비롯한 여속(女俗)을 주제로 그린 화첩이며, 표지의 제첨(題簽)에 의해 ≪혜원전신첩≫으로 지칭된다. 일본으로 유출되었던 것을 1930년 전형필(全鎣弼)이 오사카[大阪]의 고미술상에서 구입해 와 새로 표장했으며, 오세창(吳世昌)이 제첨과 발문을 썼다.

화첩에는 <청금상련 聽琴賞蓮>, <기방무사 妓房無事>, <청루소일 靑樓消日>, <월하정인 月下情人>, <월야밀회 月夜密會>, <춘색만원 春色滿園>, <소년전홍 少年剪紅>, <주유청강 舟遊淸江>, <연소답청 年少踏靑>, <상춘야흥 賞春野興>, <노상탁발 路上托鉢>, <납량만흥 納凉漫興>, <임하투호 林下投壺>, <무녀신무 巫女神舞>, <주사거배 酒肆擧盃>, <쌍검대무 雙劍對舞>, <휴기답풍 携妓踏楓>, <쌍륙삼매 雙六三昧>, <문종심사 聞鐘尋寺>, <노중상봉 路中相逢>, <계변가화 溪邊佳話>, <정변야화 井邊夜話>, <삼추가연 三秋佳緣>, <표모봉욕 漂母逢辱>, <야금모행 夜禁冒行>, <유곽쟁웅 遊廓爭雄>, <니승영기 尼僧迎妓>, <단오풍정 端午風情>, <홍루대주 紅樓待酒>, <이부탐춘 嫠婦耽春> 등 30점이 실려 있다. 이 중 11점에 행서체로 직접 쓴 제시와 관서(款署)가 적혀 있다.

대부분 기녀와 한량을 중심으로 전개되었던 남녀간의 행락이나 정념, 또는 풍류를 주제로 다룬 것이다. 조선 후기를 통해 도시 상공업의 발달과 평민층의 성장 등을 배경으로 조성되었던 시정(市井)의 유흥적ㆍ향락적 분위기가 짙게 반영되어 있다. 등장인물들은 남녀 모두 대체로 갸름한 얼굴에 눈 꼬리가 치켜 올라간 선정적인 모습에 맵시와 멋이 넘치는 자태로 그려져 있어 도시적인 세련미와 낭만적인 정취를 자아낸다. 인물들의 동작과 표정을 비롯하여 각종 배경들을 뛰어난 묘사력을 통해 사실적으로 나타냈다. 특히 기물들의 양감과 자연스럽게 꺾이고 굴곡진 한복 옷 주름의 실물감을 나타내기 위해 음영법을 부분적으로 구사하여 더욱 생생한 느낌을 준다. 그리고 섬세하고 유연한 필선과 한복의 아름다운 색감을 최대한으로 살린 곱고 화사한 색채의 효과적인 사용으로 당시의 풍속상과 풍류생활의 멋과 운치를 실감나게 전해주고 있다.

강희언(姜熙彦)과 김홍도 풍속화의 성향을 부분적으로 반영하고 있고, 명 말기와 청대 연정소설의 삽화나 일본 에도[江戶]시대 우키요에[浮世繪]와 유사한 경향을 보이기도 하지만, 제재와 필묵법, 설채법, 인물 표현 등에서 신윤복의 독창적인 세계를 보여준다. 이러한 화풍은 조선 말기의 유운홍(劉運弘)과 유숙(劉淑) 등을 거쳐 1930년대 이용우(李用雨)의 인물화에까지 영향을 미쳤다.

| 보물 제527호 |

|---|

| 명 칭 | 김홍도필 풍속도 화첩 (金弘道筆 風俗圖 畵帖) |

|---|

| 분 류 | 유물 / 일반회화/ 풍속화/ 풍속화 |

|---|

| 수량/면적 | 1첩 |

|---|

| 지정(등록)일 | 1970.12.30 |

|---|

| 소 재 지 | 서울특별시 용산구 서빙고로 137 (용산동6가, 국립중앙박물관) |

|---|

| 시 대 | 조선시대 |

|---|

| 소유자(소유단체) | 국유 |

|---|

| 관리자(관리단체) | 국립중앙박물관 |

|---|

김홍도필 풍속도 화첩에 대한 설명입니다.

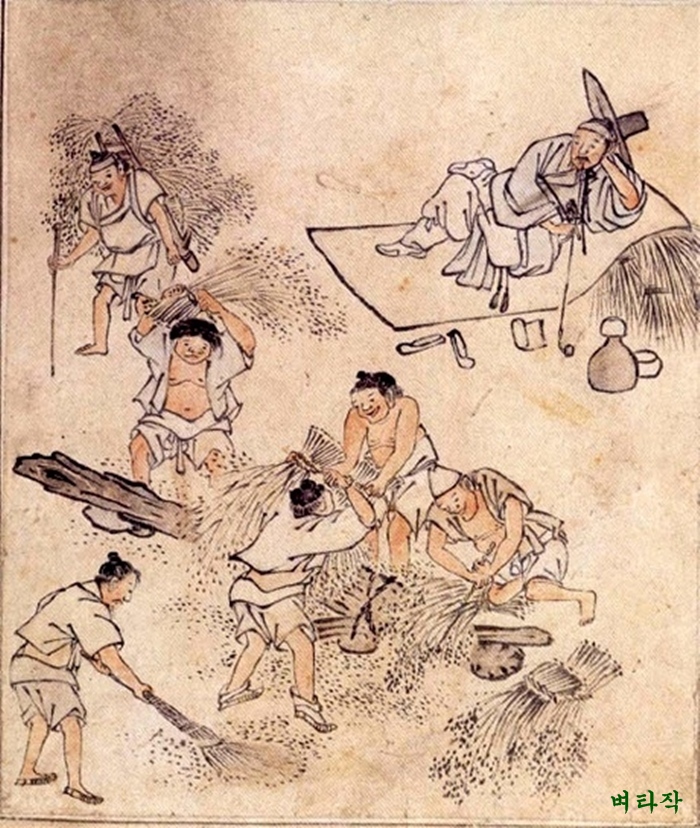

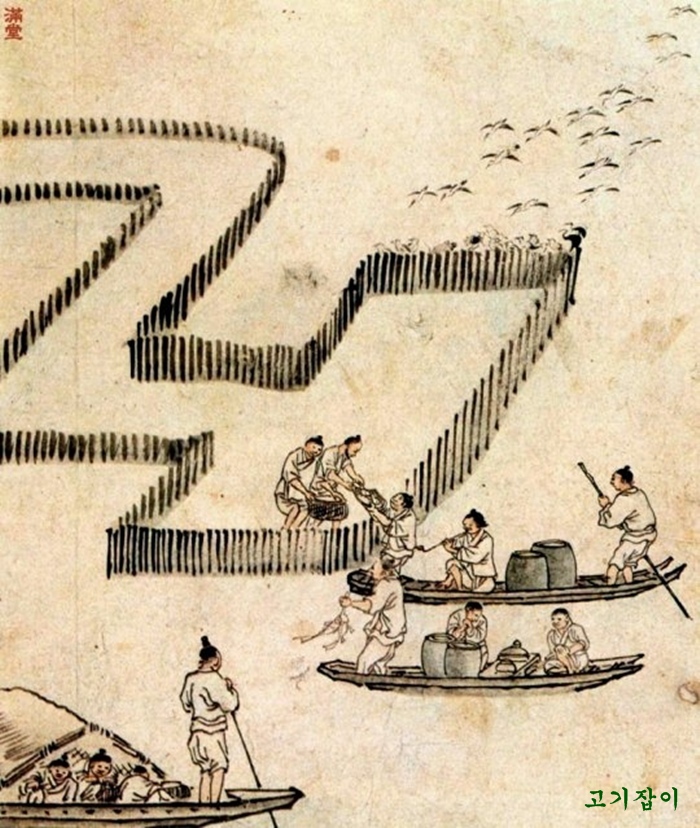

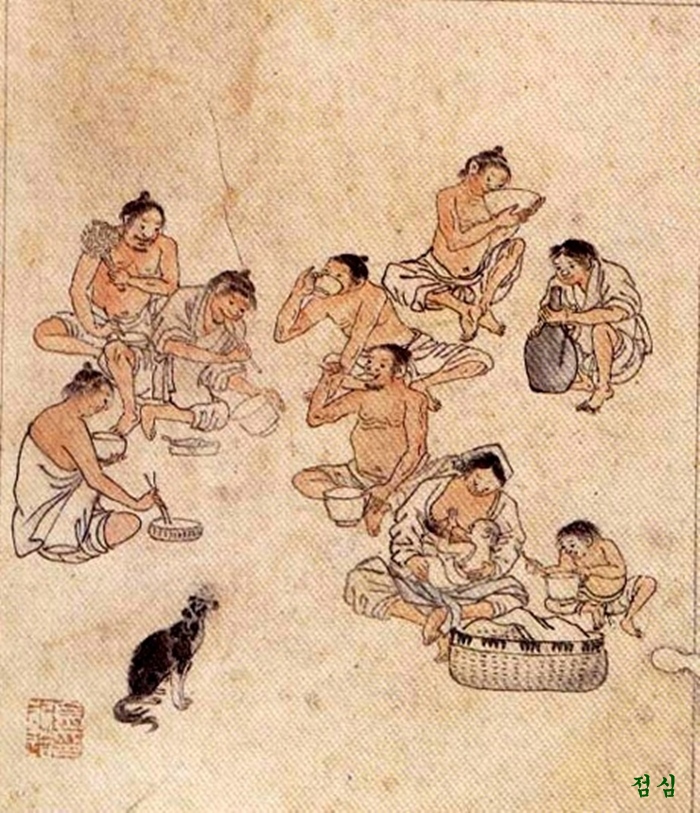

김홍도필(金弘道筆) <풍속도 화첩(風俗圖 畵帖)>은 조선 후기의 화가인 김홍도가 그린 그림책 형태의 풍속화 25점이다. 단원 김홍도(1745∼?)는 신선그림이나 초상화, 산수화 등 다양한 주제로 그림을 그렸지만, 풍속화가로 더 유명하다.

풍속화는 종이에 먹과 옅은 채색을 하여 그렸는데, 각 장의 크기는 가로 22.4㎝, 세로 26.6㎝ 정도이다. <씨름>, <대장간>, <글방> 등과 같이 서민사회의 일상생활 모습과 생업에 종사하는 모습이 구수하고도 익살스럽게 표현된 그림들이 실려 있다. 풍속화의 대부분은 주변의 배경을 생략하고 인물을 중심으로 그렸는데, 특히 인물은 웃음 띤 둥근 얼굴을 많이 그려 익살스러움을 한층 더하였다. 선이 굵고 힘찬 붓질과 짜임새있는 구도는 화면에 생동감이 넘치게 하는 한편 서민들의 생활감정과 한국적인 웃음을 잘 표현하고 있다.

이 풍속화들은 활기차게 돌아가는 서민들의 일상생활의 사실성과 사회성을 그 생명으로 삼았고, 또한 서민의 일상생활을 주제로 한 것이어서 당시 사회상을 엿볼 수 있는 귀중한 자료이다.

김홍도·신윤복 그림을 유유자적 즐기다, 간송문화전 ‘풍속인물화’전

동대문 디자인 플라자서 8월28일까지 |

|

|

|

|

| 단원 김홍도의 '마상청앵'과 혜원 신윤복의 '미인도'.

사진=간송미술관 |

【인터뷰365 유이청】몇 년 전, 서울 성북구에 위치한 간송미술관에서 혜원 신윤복의 ‘미인도’ 등을 공개한다는 소식에 그 그림을 보려고

며칠 동안 긴 줄이 세워진 적이 있었다. 그 ‘미인도’가 넓은 공간에서 많은 사람들을 맞는다.

간송미술관이 소장하고 있는 풍속인물화 등을 전시하는 ‘일상, 꿈 그리고 풍류’가 동대문 디자인 플라자(DDP)에서 열린다. 그동안

간송 전형필, 보화각, 진경산수화, 매난국죽, 화훼영모 등을 주제로 열렸던 간송문화전의 여섯번째 전시다.

이번 전시는 간송미술관이 소장하고 있는 인물화 80여점을 일상, 꿈, 풍류라는 주제로 나눠 선보인다. 또 전시장 한편에는 미디어 아티스트인

이이남과 구범석이 고미술을 현대적 관점에서 재해석한 작품들을 배치한다.

20일 본전시에 앞서 19일 기자들에게 공개된 전시장에서 백인산 간송미술관 한국민족미술연구소 연구실장은 “간송이 가장 심혈을 기울여

모은 것이 조선시대 회화”라며 "이번 전시에는 풍속화와 도석화(道釋畵)들을 만나볼 수 있다"고 말했다.

조선시대 인물화는 풍속화와 도석화로 나뉘는데, 풍속화란 사람들의 일상을 그린 것이고 도석화는 도교와 불교사상이 깃들어 있는

그림으로 특히 도교의 영향으로 신선 등이 많이 그려져 있다.

풍속화와 도석화가 주로 전시된 이번 전시에는 조선 전기 화가 안견의 제자 석경(1440-?)으로부터 춘곡

고희동(1886-1965)에 이르는 조선 500년 역사를 대표하는 화가 33명의 작품이 한자리에 모여 있다. 특히 “풍속화의 시작은 사대부였지만

이를 기술적으로 완성시킨 것은 단원과 혜원”이라는 백 실장의 설명처럼 두 화가의 뛰어난 그림을 한자리에서 볼 수 있다.

|

| 김득신의 '야묘도추'. |

전시는 성북동 간송미술관에서 첫 외부 나들이를 한 ‘보화각(保華閣)’이라는 글씨로 처음을 연다.

이 글씨는 민족대표 33인 중 한 사람이자 당대 최고의 서예가인 오세창이 쓴 것이다. 간송 전형필(1906-1962)은 오세창으로부터

문화재를 보는 안목과 지식을 배웠으며, 간송이 우리 문화재를 사들여 1938년 한국 최초의 사설 박물관인 보화각을 지은 후 오세창이 써준

것이다. 무려 76년이 된 글씨다.

‘일상’ 섹션에서 가장 재미있게 볼 그림은 ‘자모육아’. 역시 화가였던 신윤복의 아버지가 아내와 두 아이를 그린 그림인데, 그림

속에서 울고 있는 아이가 바로 신윤복이다.

또 병아리를 낚아챈 들고양이를 쫓는 어미닭의 모습이 생생한 김득신의 ‘야묘도추(野猫盜雛)’도 걸음을 멈추게 한다. 마치 지금의

카메라로 동영상을 찍어 한 장면을 정지시킨 것처럼 순간동작 포착이 뛰어나다.

‘꿈’ 섹션에는 도석화가 많이 보인다. 조선시대는 숭유억불, 불교를 억제하고 유교를 숭상한 정책을 폈기 때문에 불교화보다는 신선

등을 그린 그림이 많다.

‘문어머리’를 한 신선의 모습이 자주 눈에 띄고 왕실이나 사대부의 요청에 따라 김홍도가 그린 그림이 많다. 백 실장은 “김홍도는

산수, 풍속 등 다방면의 그림을 그렸지만 산수는 겸재 정선, 풍속화는 혜원 신윤복을 꼽는다. 도석화에서는 김홍도가 독보적이다”고

설명한다.

|

| 신윤복의 '쌍검대무'. |

‘풍류’ 섹션의 처음을 여는 것은 김홍도의 풍속화 '마상청앵(馬上聽鶯)'이다. 시동을 거느리고 말을 탄 선비가 봄나들이 나섰다가

길가 버드나무 위에서 꾀꼬리 한 쌍이 노니는 것을 넋 놓고 바라보는 모습이다. 가지가 늘어진 버드나무를 길가 한쪽으로 치우치게 하고 선비 일행을

길 가운데 세운 채 나머지는 모두 여백으로 비워놓은 그림-시동과 선비가 같은 시선으로 버드나무 쪽을 바라보는 모습을 절묘하게 그리고 있다.

도슨트의 설명에 따르면 “간송미술관에서도 가장 인기있는 그림“이란다.

전시는 신윤복의 화첩 ‘혜원전신첩’에 수록된 ‘쌍검대무(雙劍對舞)', ‘단오풍정(端’午風情)'에 이어 그 유명한 ‘미인도’로 마무리된다.

특히 ‘쌍검대무’는 검무를 추는 기생 2명을 중심으로 인물들의 구도와 역동성이 완벽에 가깝다.

전시는 20일부터 오는 8월28일까지 이어진다.

|

단원 김홍도

풍속화첩

김홍도

[金弘道, 1745 ~?]

호

단원. 조선시대(후기) 영조, 정조 때의 화가로서 산수화, 인물화, 신선화(神仙畵), 불화(佛畵), 풍속화에 모두 능했고, 특히 산수화와

풍속화에 새로운 경지를 개척했다.

1781년(정조

5년)에 정조대왕의 초상화를 그렸으며, 국가에 기용된 직업화가인 ‘화원‘으로써 최고의 명예를 누렸다.

김홍도의

풍속화첩에는 각 계층의 생업장면과 놀이 등 생활의 이모저모가 나타나 있다.

서민사회의

생활정서와 농(農)·상(商)·공(工) 등의 생활정서를 주제로 하여 그들의 생활모습을 익살스럽고 구수한 필치로 그린, 일종의 사회풍자를 곁들인

작품들로써 당시 조선 후기 변화된 사회분위기를 잘 전한다.

작품에

《소림명월도(疎林明月圖)》, 《신선도병풍(神仙圖屛風)》, 《쌍치도(雙雉圖)》, 《무이귀도도(武夷歸棹圖)》, 《낭구도(浪鷗圖)》,

《군선도병(群仙圖屛)》, 《선동취적도(仙童吹笛圖)》, 《풍속화첩(風俗畵帖)》, 《마상청앵도(馬上聽鶯圖)》 등이 있다.

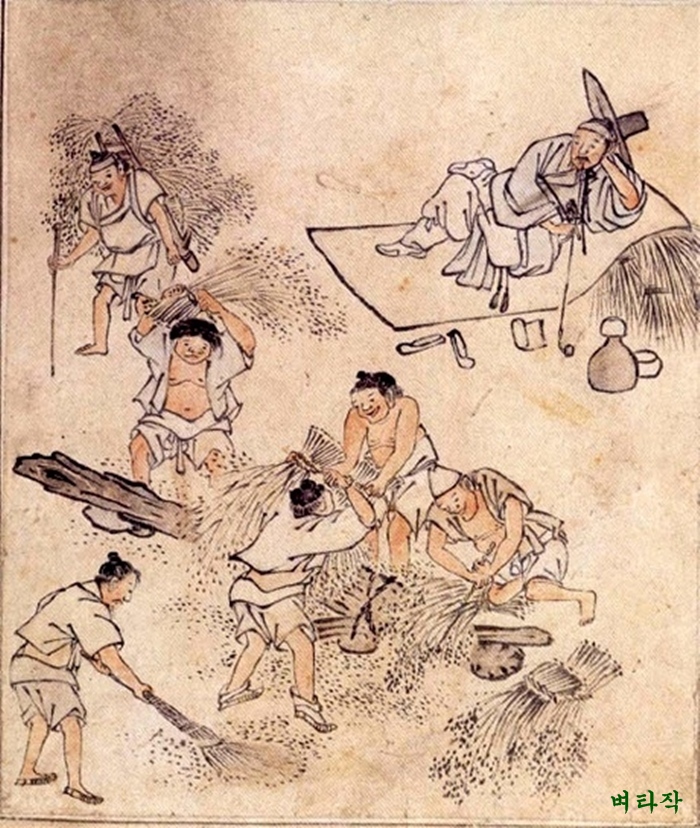

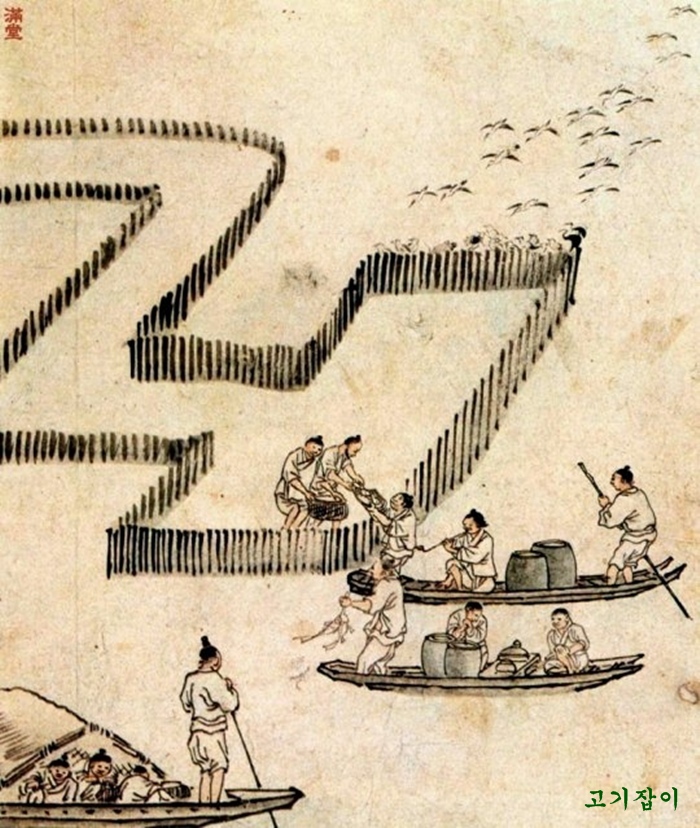

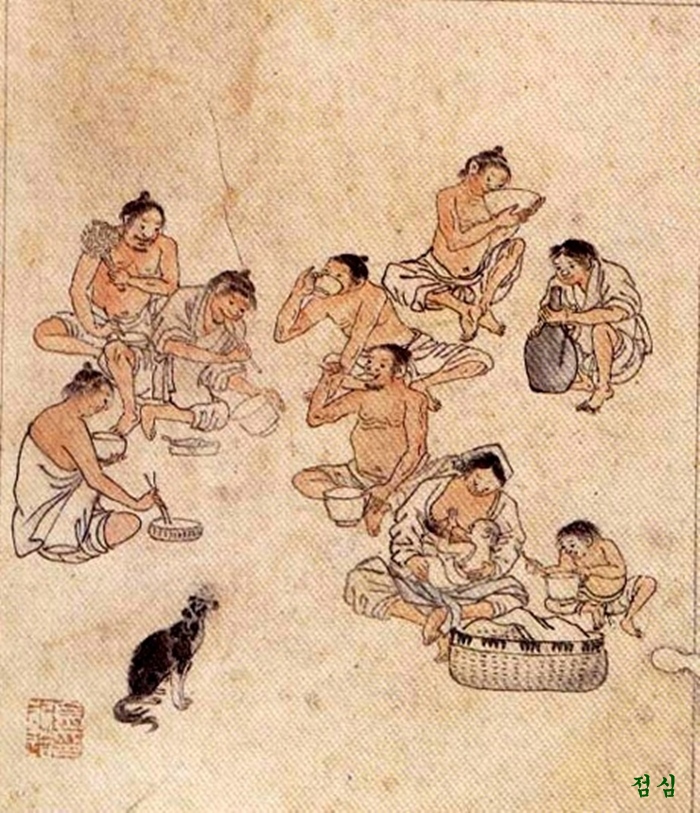

풍속화첩(風俗畵帖)에는〈서당〉·〈논갈이〉·〈활쏘기〉·〈씨름〉·〈행상〉·〈무동

舞童〉·〈기와이기〉·〈대장간〉·〈노상파안〉·〈점괘〉·〈나룻배〉·〈주막〉·〈고누놀이〉·〈빨래터〉·〈우물가〉·〈담배썰기〉·〈자리짜기〉·〈벼타작〉·〈그림감상〉·〈길쌈〉·〈편자박기〉·〈고기잡이〉·〈신행길〉·〈점심〉·〈장터길〉로

모두 25점이 실려 있다.

자리짜기

- 방안에서 자리를 짜고 있는 남편과 물레를 돌려 실을 잣는 아내, 그 뒤편에서 책을 펴놓고 글자를 막대기로 짚어가며 글을 읽는 떠꺼머리 아들의

모습이다.

양반집의

풍경은 아닌데도 당시 18세기 후반의 조선시대 후기의 사회 변화가 느껴진다.

비록

고된 노동임에도 아들의 글 읽는 소리에 피곤함을 잊은 듯, 부부의 입가에는 엷은 미소가 비치며 서민

가정의 희망을 읽을 수 있다.

자리를

짜는 사람은 사방관을 쓰고 있다. 사방관은 양반이 아니면 쓰지 못한다.

그런데

양반이 웬일로 노동을 하고 있는가. 양반 노릇을 하자면 한문을 읽고 쓸 줄 알고, 좋은 풍경을

만나거나

친구들과 어울리면 한시도 지을 수 있어야 한다. 성리학을 이해해야 하고 ‘소학’을 익혀 점잖은 말과 행동이 몸에 배어야 한다. 여기에

봉제사(조상의 제사를 지냄), 접빈객(손님 접대)을 빠뜨려서는 안 되는 것은 물론이다. 이 모든 양반다움을 실천하려면 토지와 노비 소유라는

경제적 기반이 있어야 한다. 토지와 노비가 없으면 자연히 양반 행세를 할 수가 없다.

한데

조선 후기로 오면서 경제적 능력을 갖추지 못한 양반이 속출하였다. 대부분의 양반은 육체적 노동을 기피하였지만 이 그림에서 보듯 일하는 양반도

있다. 당연히 이 자리는 판매를 목적으로 하는 것이고 자리를 짜는 데 생계가 달려 있을 것이다.

벼타작

- 농부들이 볏단을 통나무에 내리 치며 타작하는 모습은 노동의 피로함보다 신명이 더 난다.

갓을

비껴쓰고 담뱃대를 물고 비스듬히 누워 있는 양반의 모습은 그 당시로서는 자연스러운 풍경이었을 것이다.

그림감상

- 선생님인지 아니면 그림의 주인인지 명확하지 않으나 수염을 기른 나이 든 사람이 그림을 들고 있고, 여러 사람이 주위에 둥그렇게 둘러서서

그림을 감상하고 있다.

부채로

입을 가리고 있는 사람은 아마도 그림 설명을 하고 있는 중일 것이다.

그림을

볼 때는 항시 입을 가리고 이야기를 하여야 침이 튀지 않아 그림에 손상을 주지 않기 때문이다.

〈그림

감상〉에는 그림 볼 때의 예절까지도 세밀하게 잘 묘사되어 있다.

길쌈

- 옛날

여인의 한이 서려있는 길쌈짜기다.

위에는 날실에 풀을 먹이고 아래는 베틀에서 바디를 잡고 북질을 하면서 베를 짜는데 뒤에서 시어머니로 보이는 노인이

손자를 데리고 지켜보고 서 있다.

자리짜기와 마찬가지로 길삼 역시 70년대 초까지만 해도 시골에서 흔히 볼 수 있었던 광경이었다.

편자박기

- 말굽에 징을 박고 있다.

고기잡이

- 어살위로 갈매기가 날아오른다. 어선 두 척이 고기잡이에 분주하다.

어살속의

두 사람은 생선을 담은 광주리를 너머에 있는 동료에게 넘긴다. 생선광주리를 받는 사나이는 미소가 환한 가운데 뒤쪽에서 쪼그리고 앉아 담뱃대를

물고 있는 어부는 삼매경에 빠졌다. 고기 담을 독이 두개 놓여 있고 사공은 양손으로 노를 꽉 잡고 배가 움직이지 못하게 용을 쓰고

있다.

앞쪽의

배는 아궁이에 솥이 두 개나 걸렸다. 어탕을 끓이는지 꽁무니에 앉은 아이는 불을 지피고 독 옆의 사내는 구수한 냄새에 어서 음식이 다 되기를

기다리는 눈치다. 그런 사정을 아는지 모르는지 맨 앞의 어부는 생선 두 마리를 들고 신명이 났다.

맨

앞의 배는 고기잡이를 마치고 육지로 들어가는 듯 하다. 햇살을 가리기 위해 짚으로 엮은 가리개로 배를 덮었다. 노를 쥔 사공은 두 배에서

벌어지는 일들이 재미있는지 아니면 부러운지 물끄러미 쳐다본다. 아마도 먼저 가네. 수고하세나...

신행

- 초례를 치르러 신부 집으로 향하는 신랑의 행렬.

청사초롱을 앞세우고 오리아범이 매우 조심스럽게 전안을 받쳐 들고 가고 있다.

점심

- 농부의 아내가 광주리에 밥과 반찬을 가지고와서 일꾼이 점심을 먹는 장면이다.

큰

사발에 숟갈로 밥을 먹으며 작은 사발에 생선도 보인다. 상투를 하지 않은 총각은 술항아리로 술을 따라주고 한 사람은 술을 마시고 한 사람은 큰

바가지로 물을 먹고 있다.

농부의

아내는 어린 아이에게 젖을 먹이고 그의 아들은 큰 그릇에 밥을 먹고 있는데 배가 유난히 부르게 사실적으로 표현했다.

장터길

- 물건을 다 팔고 돌아가는 길인 듯 하다.

말을

타고 가는 사람들은 장사가 잘 되어 신이 났는지 서로 떠들며 담배도 나눠 피워가며 한가롭고 흥청거리는 분위기가 역력하다. 말을 거꾸로 타고 가는

사람들도 있어 익살스러운 분위기를 한층 더 띄워주고 있다.

그림의

오른쪽에서부터 세 무리로 나누어 각각 4명, 3명, 2명의 구도로 점점 줄어들게 배치하여 운동감을 부각시키고 있다.

[문화재방송 캠페인]문화재에는 우리 민족의 얼과 혼이 숨 쉬고 있습니다

"문화재를 사랑하는 마음은 애국심입니다."

주말이면 가족과 더불어 각종 문화재와 함께 하여 민족의 숨결을 느껴 보시기 바랍니다

조선 후기 화가 신윤복(申潤福)이 그린 풍속 화첩. 종이 바탕에 담채. 세로 28.2㎝, 가로 35.2㎝. 간송미술관(澗松美術館) 소장.

조선 후기 화가 신윤복(申潤福)이 그린 풍속 화첩. 종이 바탕에 담채. 세로 28.2㎝, 가로 35.2㎝. 간송미술관(澗松美術館) 소장.  원래 혜원(蕙園)은 틀잡힌 산수화가로서도 주목받을 만한 필격을 드러낸 사람이었으나 김홍도(金弘道)와 더불어 그 당시(當時) 이른바 속화를 개척해서 오늘날 그는 풍속화가로서 그 업적을 더 평가받게 되었다. 그의 풍속화는 주로 서민사회의 생태 특히 풍류 남아들과 기녀, 주인과 여비(女婢), 양가의 부녀와 승려에 이르는 넓은 분야에 걸친 조선인(朝鮮人)들의 사랑과 색정(色情)의 생태를 그리기에 매우 재분(材分)을 발휘한 작가였다.

원래 혜원(蕙園)은 틀잡힌 산수화가로서도 주목받을 만한 필격을 드러낸 사람이었으나 김홍도(金弘道)와 더불어 그 당시(當時) 이른바 속화를 개척해서 오늘날 그는 풍속화가로서 그 업적을 더 평가받게 되었다. 그의 풍속화는 주로 서민사회의 생태 특히 풍류 남아들과 기녀, 주인과 여비(女婢), 양가의 부녀와 승려에 이르는 넓은 분야에 걸친 조선인(朝鮮人)들의 사랑과 색정(色情)의 생태를 그리기에 매우 재분(材分)을 발휘한 작가였다.