[

‘경술국치’ 울분 순국

위당 안숙의 선비정신

유고문집 완간, 우국충정 기려

대한제국이 멸망한 시기에 비분과 저항으로 살았던 애국지사 위당(韋當) 안숙(安潚) 선비가

기념문집을 통해 이 시대의 우국정신을 일깨워 준다. 종로구 경운동 천도교

중앙대교당에서 위당 안숙 선비 유고 완역 발간기념 행사가 열렸다.

경술국치 분노한 저항 선비

위당 유고집은 1910년 8월29일의 ‘경술국치’ 100주년을 계기로 고인의 순국정신을

기리기 위해 위당의 손자인 언론인 안병찬 박사에 의해 출간됐다.

이날 기념식에는 경술국치로 민족적 울분을 참지 못해 고향 괴산의 오랑강에 투신,

순국한 애국선비를 추모하기 위해 언론계를 비롯하여 학계, 정계인사 등이 다수 참석했다.

이 자리에서 번역을 맡은 이충구 박사(한문학) 가 선비 안숙 일지에 나타난 삶과 저항의

정신을 설명하고 원로 언론인 남재희씨, 전 국무총리 이수성씨, 안중근의사 승모회 안응모 이사장,

괴산출신 정범구(민)의원 등이 고인을 추앙하는 인사말을 했다.

위당 선비의 시문낭독과 안병찬 박사의 안숙선생의 좌표에 관한 의견을 발표가 있었다.

안박사는 그의 할아버지 위당 선생이 충절의 유학자로서 민족과 국가의 안위를 깊이 생각하고

전통학문과 신학문을 주장하며 부국강병론으로 실학파의 주체사상과 개화정신으로 짧은

일생을 살았다고 말했다.

충정공 자결 소식 듣고 절명시

안숙선비는 충북 괴산에서 태어나 진사(進士)에 급제하여 성균관 직강(直講)으로 보임된

실학파 문인으로 강고한 민족 주체사상과 애국사상으로 현실을 비판하고 저항하는 시문을

많이 남겼다.

위당은 충정공 민영환이 경술국치에 분노하여 자결했다는 소식을 듣고 절명시를 남기고

48세의 젊은 나이에 투신 순국했다

이보다 앞서 위당은 명성황후가 일제에 시해에 당한 소식을 듣고 “슬픔이 나의 가슴을 관통하여”

견딜수 없는 통분으로 미친 사내(狂夫) 가 되어 글을 쓴다고 절규했다.

광복 후 정부는 위당 선비에게 건국훈장 애국장을 추서하고 대전 국립현충원에 유해를 안장했다.

또한 괴산군수 임각수씨는 이번 문집 발간비를 지원하고 고인이 투신한 오랑강변에 충혼비를 세워

애국선비 정신을 널리 계승하겠다고 약속했다.

![]()

100년을 기다린 책

위당 문집에는 나라를 생각하는 충절의 정론(正論) 으로 경세론, 책론, 정기론, 병제론, 상무론,

도덕론 등으로 엮여있다.

모두가 우국충정에다 민족과 국가의 장래를 위한 강골선비의 기상이 넘치는 글이다.

묘비에 새겨진 절명시가 위당 선비의 저항정선을 잘 말해준다.

“사람이 태어나 반드시 죽음이 있는데 그 죽음이 진실로 죽어야 할 자리에 있다면

도리어 사는것 보다 현명한 것이니...”

이 문집 발간사를 통해 손자 안병찬은 “위당 유고집이 100년을 기다린 책” 이라고 말하고

사는 이들이 100년의 역사로 읽고 의미를 되새기는 춘추서가 될 것을 바란다는 깊은 소회를 밝혔다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기

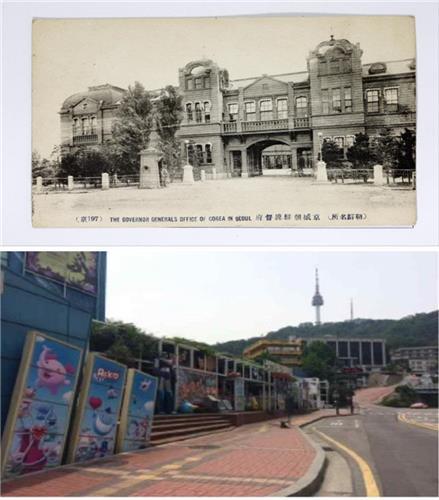

![[그래픽] 남산 예장자락 '경술국치' 현장, 역사탐방로 된다](http://img.yonhapnews.co.kr/etc/graphic/YH/2017/08/21/GYH2017082100060004400_P2.jpg)